- 目次

危機の30年が終わった今:日本企業が直面する『右往左往』の現実

日本企業の現在地を理解するには、その歴史的変遷を振り返る必要がある。早稲田大学ビジネススクールの佐藤克宏教授は戦後復興から現在まで三つの時代に区分して分析する。

第一の時代は戦後復興からバブル期にかけて。日本企業は人口増加と市場拡大という追い風を受け、「現場中心」のビジネスモデルで成功してきた。

第二の時代はバブル崩壊以降から2010年前後。日本企業は戦略転換を図るべきタイミングで危機対応に追われることになった。バーゼル規制(国際的な銀行規制)、不良債権処理、リーマンショック、東日本大震災など、大規模な危機が立て続けに発生した。

佐藤教授はこの時期の影響を分析する。

「大きく舵を切るために立ち止まって考えないといけない時期なのに、この危機対応で手一杯という状況が長く続いた。これが日本企業にとっては不幸な一因でした」(佐藤教授)

この長期にわたる危機対応モードが、日本企業の戦略的思考力を鈍らせた。一方で、第三の時代となる2010年代以降は考える余裕が生まれてきた中で、佐藤教授は前向きな見方を示す。「今こそ次の日本企業の経営の姿をつくらなければならない、エキサイティングな時代に突入しています」(佐藤教授)

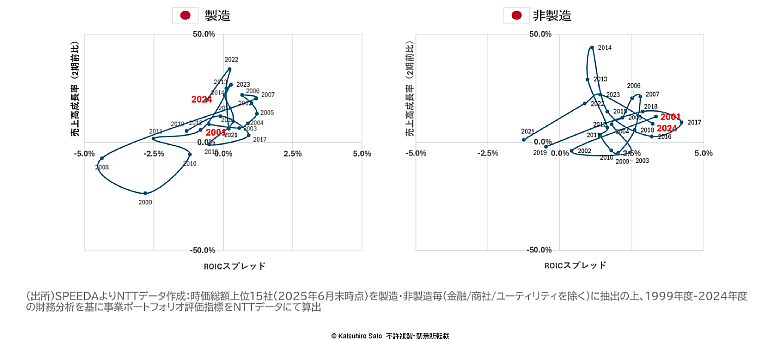

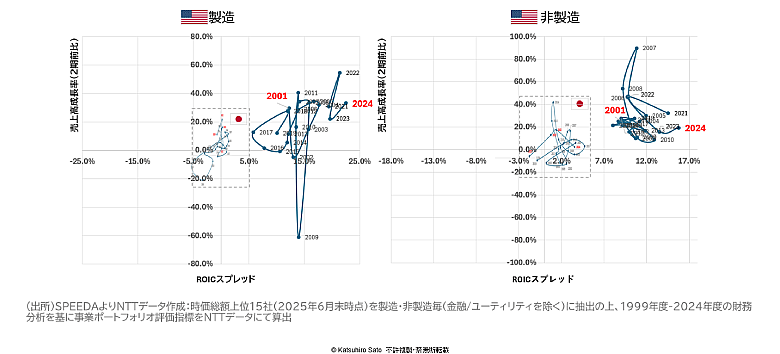

この影響は、具体的な経営指標にも明確に表れている。1999年度以降の日本企業は、ROICスプレッド(企業の収益性と資本コストの関係を示す指標)が長期間ゼロ近辺で推移し、成長性と収益性の両面で「右往左往」している(図1)。対照的に、米国企業は製造業で15~20%台、非製造業で10%超の安定したROICスプレッドを維持している(図2)。

図1:1999年度~2024年度の企業経営分析・日本企業(出所:「CFO X!! 25 オンラインフォーラム」佐藤克宏教授講演資料)

図2:1999年度~2024年度の企業経営分析・米国企業との比較(出所:「CFO X!! 25 オンラインフォーラム」佐藤克宏教授講演資料)

さらに佐藤教授の分析では、事業ポートフォリオ評価スコア(成長率×ROICの複合指標)で顕著な日米格差が明らかになった。日本企業が年度によってはマイナス圏に落ち込む一方、米国企業は数百という高水準を維持している。

佐藤教授はこの格差について分析する。

「米国企業は成長も稼ぐ力も、日本企業と比べて一段高い水準にあります。さらに重要なのは、既に高い稼ぐ力を確保した上で、さらにもう一段高められないかという、高い水準での模索を続けていることです」(佐藤教授)

7873億円赤字からの大逆転:日立製作所が示した変革の『勝ちパターン』

こうした厳しい現実がある一方で、日本企業の中にも抜本的な変革を成し遂げた企業が存在する。その代表例が日立製作所だ。

2008年度に日本の製造業史上最大となる7873億円の最終赤字を記録した同社は、この経営危機を転機として抜本的な変革に着手した。2024年度時点では、ROICが10%を超える水準まで改善し、安定した成長率も維持している。

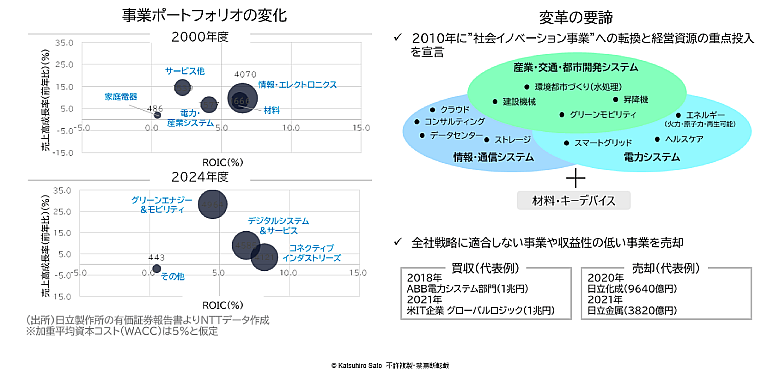

この変革を支えたのが、事業ポートフォリオの大胆な再構築だった。2000年度には多数の小規模事業が分散していたが、2024年度までに「グリーンエナジー&モビリティ」「デジタルシステム&サービス」「コネクティブインダストリーズ」という3つの大型事業セグメントに集約を完了している(図3)。

図3:日立製作所の変革の要諦(出所:「CFO X!! 25 オンラインフォーラム」佐藤克宏教授講演資料)

佐藤教授はこの成功要因について「2010年に『社会イノベーション事業』への転換を宣言し、OT×IT×プロダクトサービスという明確な全社戦略を確立しています」と分析する。

重要なのは、この変革が20年近くにわたる継続的な取り組みだったことだ。CEOが交代しても戦略の一貫性が保たれ、数兆円規模の大型M&Aを実行し、事業ポートフォリオの最適化を着実に進めてきた。

日立製作所の成功から導き出されるのは、明確なビジョンと一貫した全社戦略の重要性だ。佐藤教授は登山の比喩で説明する。

「富士山の頂上に立つというビジョンがあっても、人によって登るルートが違えば統率が取れません。企業として目指す姿に効果的にたどり着くには、コンパスである全社戦略が必要です」(佐藤教授)

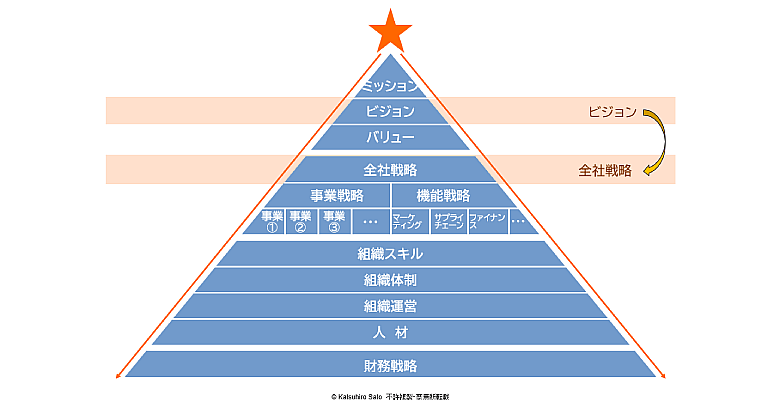

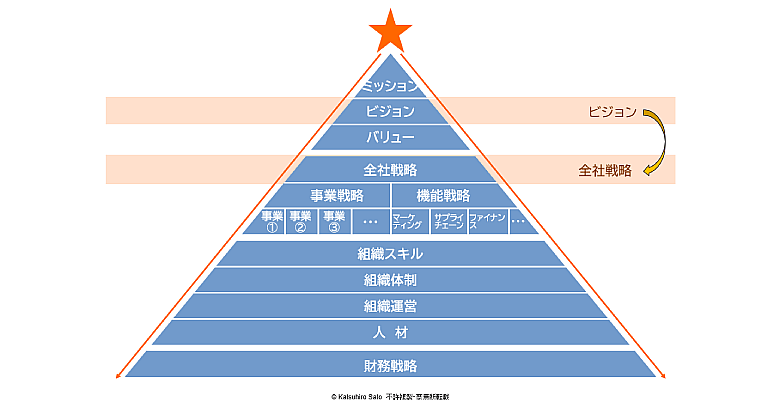

戦略の全体構造について佐藤教授は、企業の存在意義であるミッション、ありたい姿であるビジョン、価値観であるバリューを頂点とし、それらの実現に向けた全社戦略が羅針盤となって、個別の事業戦略や機能戦略を導いていくピラミッド構造を示した。この構造の下層には、戦略実行に必要な組織スキル、組織体制・運営、人材育成が位置づけられる(図4)。

図4:ミッション・ビジョン・バリューを頂点とした戦略の構(出所:「CFO X!! 25 オンラインフォーラム」佐藤克宏教授講演資料)

『目隠し経営』からの脱却:戦略を成果に変えるハード資源(マネジメント・コントロール・システム)の整備

NTTデータの藤本は、戦略実行を支えるマネジメント・コントロール・システムの重要性を強調する。

「素晴らしい全社戦略ができてもそれだけでは不十分で、実行するためのマネジメント・コントロール・システムが大切です。情報を分析し、インサイトがしっかりと得られてこその経営判断ができます」(藤本)

1990年代後半以降、連結決算開示基準の変更、グローバル経営管理の必要性の高まり、デジタルトランスフォーメーションの潮流、資本市場における事業ポートフォリオマネジメント重視の流れなど、経営管理を取り巻く環境は激変している。しかし、経済産業省の調査(※1)によると、日本企業の事業ポートフォリオマネジメントは適切に運用されていない状況が示されている。また、日本CFO協会の調査(※2)では、ビジネスパートナー(FP&A(Financial Planning & Analysis:財務企画・分析))機能も十分に発揮されていない実態が明らかになっている。

こうした課題を踏まえ、藤本は事業ポートフォリオ変革を進めながら世界で戦うエクセレントカンパニーとの違いを分析し、提言する。

「エクセレントカンパニーのCFO機能には、経営のNo.2としての参謀役、つまり経営資源配分の意思決定への関与と、事業に貢献するビジネスパートナーとして財務/業務上の目標達成支援という2つの側面があります。事業ポートフォリオ変革においてCFO機能、そのなかでも特にFP&A機能が重要です。

そして、CFO機能、FP&A機能を実現するためには、ハード面、ソフト面それぞれの整備が必要となるのです」(藤本)

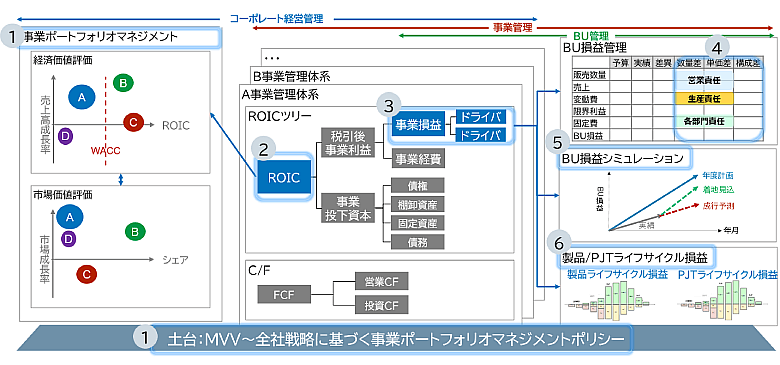

マネジメント・コントロール・システムでの要点として6点を藤本は示している。(1)全社戦略に基づく事業ポートフォリオマネジメントポリシー、(2)各事業のROIC把握、(3)事業損益のキードライバー管理、(4)バリューチェーンごとの責任分担、(5)予測機能、そして(6)製品・プロジェクトのライフサイクル評価が有機的に連動しているという点だ。(図5)。

図5:事業ポートフォリオマネジメントを支えるマネジメント・コントロール・システム

このシステムの効果として藤本は、NTTデータが支援した連結売上高1.5兆円超のグローバル機械部品メーカーの事例を挙げる。この企業は変革前、地域に管理を任せる連邦経営を採用し、営業利益率は3%台の低収益構造に悩んでいた。

当時のCFOの「目隠しをしたままの経営から変えたい」という命題に対し、NTTデータは連結製品損益の粒度まで経営の解像度を上げる提言、支援を実施した。連結製品損益管理を軸としたFP&A機能により、地域と製品のマトリクス経営による現場の行動変容を促し、営業利益率は大幅に改善された。

「製品収益構造が可視化されたことで、収益性向上のため外製工程を内製化すべきという判断によりM&Aを実行するなど、コーポレートから事業に対して適切に介入・貢献されています。データドリブン経営が単なる計数の可視化で留まってしまうことが多い中、この企業においては、オペレーションの行動変容まで踏み込んで変革し、経営成果につなげています」(藤本)

「2019年度日本企業のコーポレートガバナンスに関する実態調査」845社への調査結果

CFO、経理・財務組織が担う経営管理・経営企画機能についての実態と課題

『2つの壁』に向き合う:ソフト資源(ナレッジ・権限・人材)の整備

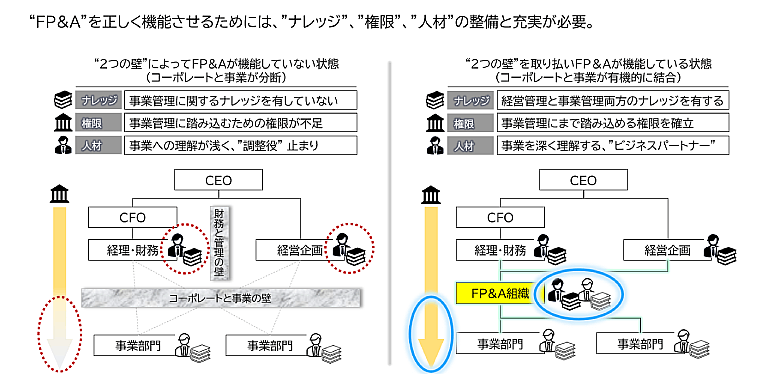

システムが整備されても、それを運用する人材と組織がなければ機能しない。フォーティエンスコンサルティングの安田は、FP&A機能を正しく機能させるために求められるソフト面の整備について説明する。

「FP&Aがビジネスパートナーとして機能するためには、ナレッジ・権限・人材というソフト面の整備が必要です」(安田)

従来の日本企業には「二つの壁」が存在している。「コーポレートと事業の壁」、「財務と管理の壁」だ。理想的な組織構造では、FP&A組織を中心として、これらの壁を取り払い各機能が有機的に連携している(図6)。

図6:FP&Aが正しく機能するための要件

安田は、ソフト面の整備によりFP&A機能を具備した好事例として、連結売上高1兆円規模のグローバル製造業の変革事例を挙げる。この企業はコロナ禍で業績が一時低迷したが、FP&A機能構築への投資を継続し、結果として業績回復を達成したという。

変革プロセスは三段階で進められた。まずグループ内のナレッジを収集し標準モデルを構築。次にFP&A専門組織を設立し強力な権限を付与。最後に外部専門家による教育とOJT形式での実践的スキル習得を実施した。

安田は本事例を含むこれまでの経験から、FP&A機能を正しく機能させるためのソフト整備を成功させるポイントついてこう語る。

「四つのポイントがあります。1.グループ内に点在する経営管理・事業管理に関するナレッジを集結させ、FP&A組織に求められる機能を定義すること、2.FP&Aの専門組織を作り、そこへ経営管理・事業管理両方の権限を付与すること、3.FP&Aを担う人材に対し、業績連動の報酬制度を適用すること、4.外部知見を積極的に活用することです。特に人材教育に関しては内部知見では足りない部分も多く外部知見の活用が重要となり、積極的な投資が求められます」(安田)

戦略×システム×人材で実現する企業変革

3者の専門家による解説を通じて浮き彫りになったのは、日本企業の競争力再興には、戦略・システム・人材の三要素が有機的に連携した統合的なアプローチが不可欠だということだ。

佐藤教授はその関係性について次のように総括する。

「これからの企業はビジョンを打ち立て全社戦略で進んでいくことが求められますが、大きな話で終わってしまいがちです。これを経営の現場で事業、機能として実行して成果を出すためには、マネジメント・コントロール・システムで現状の可視化ができることや、FP&A組織が整備されることが重要です。ただ、システム、組織があっても人材が動かなければ、結局何も動きません。人材が動いていくためにはまずナレッジが必要ですし、適切に動かしていくためには権限や責任も必要です。このナレッジと権限があっての人材で、その人材にとってはインセンティブ的な部分も重要です。これらを包括的に担保していくことで、戦略のピラミッドが完成すると考えています」(佐藤教授)

図7:ミッション・ビジョン・バリューを頂点とした戦略の構造(再掲)(出所:「CFO X!! 25 オンラインフォーラム」佐藤克宏教授講演資料)

今こそおもしろい時代、新しい日本企業の経営の姿を作っていく時代である、と佐藤教授は期待を寄せる。

「AIを中心にテクノロジーが加速度的に進化するいま、最適な事業ポートフォリオ構成は変わり続けるでしょう。そのため、MVVに基づく全社戦略の策定、それを実行するためのハード資源・ソフト資源の整備は今後も不変の命題だと考えられます。NTTデータは日本企業の挑戦に変革パートナーとして伴走していきます」(藤本)

NTTデータの経営管理コンサルティングについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/business_management_consulting/

あわせて読みたい: