衛星事業を垂直統合で実現するMarble Visions

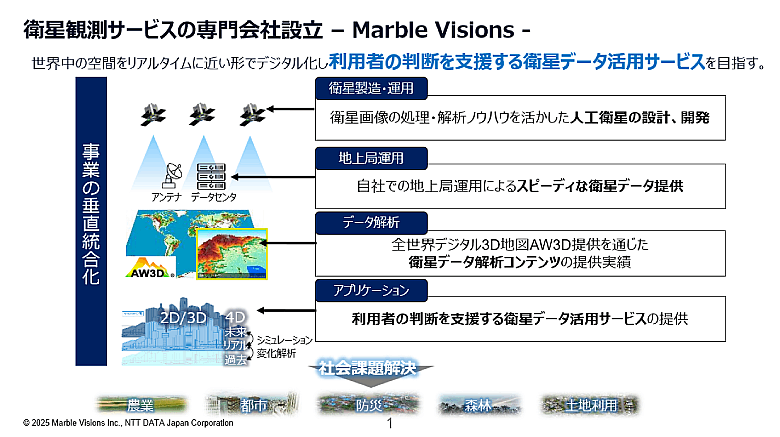

宇宙分野は、衛星の技術革新やデジタルツイン分野のニーズ拡大などにより、民間主導での成長が見込まれている。その成長を見据えて、NTTデータは2024年7月に『Marble Visions』を設立した。観測衛星を自ら開発・運営し、より高頻度かつ高精度な撮影が可能な観測衛星システムを整備。撮影した衛星画像を元にしたデータ解析を行い、最終的には利用者の判断を支援する地理空間情報サービスまでワンストップで提供する。

実は、NTTデータはこれまでも衛星画像を活用したさまざまな事業に取り組んできた。その代表格が、衛星から撮影されたデータを用いたデジタル3D地図の作成事業『AW3D』だ。AW3Dでは、NTTデータの技術と宇宙機関とのコラボレーションによりサービスを提供してきた。これまでに130か国以上、4000プロジェクトで利用されるまでに成長し、グローバルな規模に広がっている。

「AW3Dを通じてNTTデータが培ってきた画像処理技術、特に3Dを生成する技術やAIを活用した技術、大量の画像を高精度に処理できる技術は大きな強みです」と語るのは、NTTデータの大竹篤史だ。一方で、NTTデータは衛星を所有していない。撮影するデータそのものは、宇宙機関と連携して入手していたという。そのため衛星スペックがニーズに必ずしも合致しない課題や、衛星の撮影タイミングを自社でコントロールできない課題があった。そのため衛星から利用まで一貫したサービスを提供できる事業構想を温めてきた。その構想を加速したのが2024年6月に発表されたNTTグループ全体の宇宙ビジネス分野における事業戦略である。

「宇宙ビジネス分野におけるブランド『NTT C89』を立ち上げ、NTTグループにおける宇宙関連事業の拡大および宇宙産業全体の発展に貢献していく方針が発表されました。ここでは、宇宙事業の注力領域を大きく“自社の技術的な強みを活かし自前化を目指す領域”と“新たな技術開発を行いつつ、パートナー連携でサービス化の加速を目指す領域”に分けています。

それぞれの領域はさらに細分化されており、“自社の技術的な強みを活かし自前化を目指す領域”のなかのひとつに、“観測LEO衛星(高度2000kmまでの低軌道観測衛星)および観測データプラットフォームを活用した領域”が定められました。これは、自らが衛星を所有することを意味します。Marble Visionsは、主にこの領域の中核を担い、NTTグループの重要な事業の柱として力を入れて取り組んでいきます」(大竹)

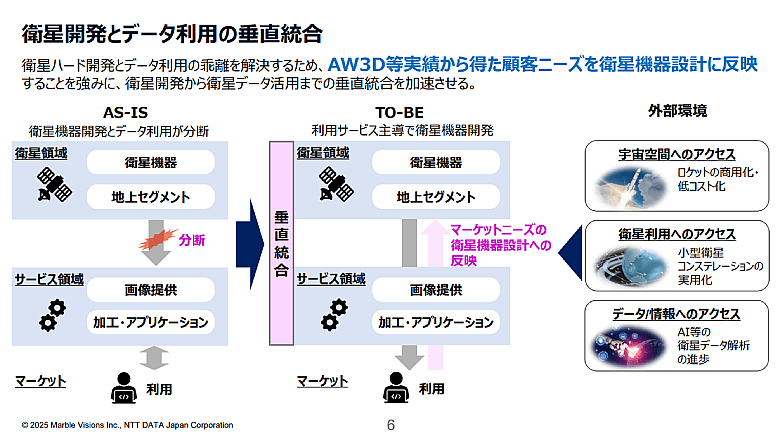

Marble Visionsの最大の特徴であり理念は、「垂直統合」の実現だ。大竹は過去にさまざまな企業が手がけてきた衛星データ事業の課題をこう語る。

「これまでは、ハードウエアを作る会社や地上セグメントを運営する会社が衛星領域を担い、画像を提供したり顧客ニーズに応じて加工したアプリケーションを開発したりする会社がサービス領域を担うことで、大きく2つの分野に分かれていました。それぞれが独自に成長してきたものの、必ずしも両者が緊密に連携していたとは言えない状況です」(大竹)

その状況を好転させるきっかけとなったのが、衛星の技術革新だ。近年ロケットの利用コストが軽減し、宇宙空間へのアクセスも向上した。また、小型衛星の普及により、従来よりも安価に多くの衛星を打ち上げられるようになっている。さらに、AIなどの進化によってデータ利用の可能性が格段に広がっている。大竹は「このような外部環境の変化をしっかりと受け止め、Marble Visionsはサービス領域で吸い上げた顧客ニーズを衛星領域のハードウエアにきちんと反映し、マーケットインで事業を進める垂直統合を実現したいと思っています」と意気込み、こう続けた。

「AW3D領域で培ってきたデータ解析技術やサービス提供を強みとして、ここからは地上局の運用や衛星製造を伸ばす。さらにはアプリケーション開発まで手掛け、ほかの事業領域とも連携を図りながら、自社で事業の垂直統合化を進めていきます」(大竹)

もちろん、この垂直統合はNTTデータだけで実現するものではない。設立当初、NTTデータの100%子会社だったMarble Visionsは、2025年2月には『パスコ』と『キヤノン電子』と資本業務提携を発表した。出資比率30%のパスコは人工衛星の運用・追跡管制システムから、画像処理やAI解析まで一気通貫で価値を提供する企業。今回は衛星運用サービスを担う。出資比率10%のキヤノン電子は衛星製造を手掛ける。出資比率60%のNTTデータは、AW3Dで培った強みを活かし、プロダクト開発やサービス提供に従事する。3社が持つそれぞれの強みにより、Marble Visionsが掲げる衛星事業の垂直統合が実現するのだ。

光学衛星観測システムで準リアルタイム3D地図を実現

Marble Visionsが掲げる衛星事業の垂直統合により、どのような世界が実現するのか。Marble VisionsのCTO 筒井健は、「従来は実現が難しかった準リアルタイムでの都市・国土の管理、リスクの予測や対処計画の最適化を実現。すでに実用化されているデジタルツインの利用を後押しし、世界の都市のスマートシティ化、自動車やドローンの自動制御、正確な災害予測などが可能となります」と語る。2030年の世界を見据え、インフラ、国土管理、スマート農林業、安全保障といった多様な分野の顧客ニーズをしっかり捉え、「ハードとソフトを連携させた垂直統合の事業構造」を目指す方針だという。筒井は、2030年の世界をこう予測する。

「現在も進行しているデジタル化がさらに加速し、国土や企業の工場、私たちの住まいといったアセットも、ますますデジタル化されていくでしょう。こうしたアセットは、ほぼリアルタイムで管理され、より効率的に活用される時代になると思います。たとえば、電動垂直離着陸機(eVTOL)を活用した空中輸送を手がける企業が増えて、物資だけでなく人の輸送にもドローンやeVTOLが利用される可能性があります。

また、自動車の自動制御技術も大きく進展しているはずです。ほかにも、日本でも被害が増加傾向にある災害への対策も、本格的に予測や対応が進むと予想されます。こうしたデジタルとリアルが融合する時代において、私たちの生活や空間がよりデジタル化されていくはず。その中でMarble Visionsのビジネスが拡大していくことが非常に重要だと考えています」(筒井)

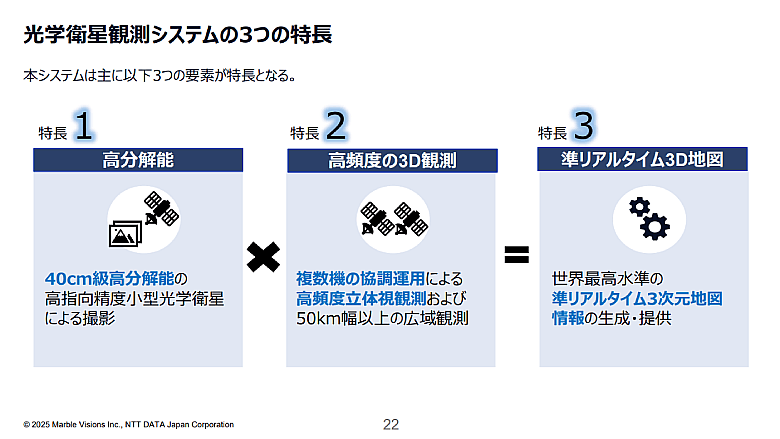

この2030年の未来を観測衛星で後押しするため、Marble Visionsが開発を進めている技術が『光学衛星観測システム』だ。これは、(1)40cm級高分解能・高指向精度の小型光学衛星、(2)複数機の協調運用による立体視観測および50km幅以上の広域観測、(3)世界最高水準の3次元地図情報の生成および提供からなる。JAXA宇宙戦略基金からも「高分解能・高頻度な光学衛星観測システム」の事業者として採択されており、開発を加速させている。

「簡略に説明すると<(1)高分解能×(2)高頻度=(3)準リアルタイム3D地図>と理解してください。高分解能とはより細かく物体を識別できるという意味で、非常に精度の高い画像データを取得できることです。高頻度とは、毎日、毎週、毎月など、非常に多くのデータを繰り返し取得できることを指しています。このシステムを構築することで、先ほど述べた3次元空間、すなわちデジタルとリアルが融合した世界の中で、さまざまなアプリケーションに応用できる基盤、デジタルツインを整えることが可能となります」(筒井)

(1)の高分解能でこだわっているのが、40cm級という数字だ。「現在、一般的に実用化されている1m級は、建物、道路の形状は確認できますが、道路の白線、樹木の単木、車両の詳細な識別は難しい。一方で、40cmの解像度であれば、樹木、横断歩道、車線、車両まで正確に識別できます」と筒井は語る。さらに、40cm級が大きな意味を持つのは、地図においてだ。

「地図には情報レベルがあり、我々の生活を支える基盤となる道路地図や建物地図は、地図情報レベル2500、つまり1/2500の縮尺で作られています。この縮尺の地図は40センチ級の画像をベースにすることが多く、現在は航空測量で行っています。しかし、光学衛星観測システムが実用化されることで、地図整備コストがネックとなっている自治体での公共地図の更新や、道路・住宅地図などの民間の地理空間情報の更新頻度の向上へ活用が期待されます」(筒井)

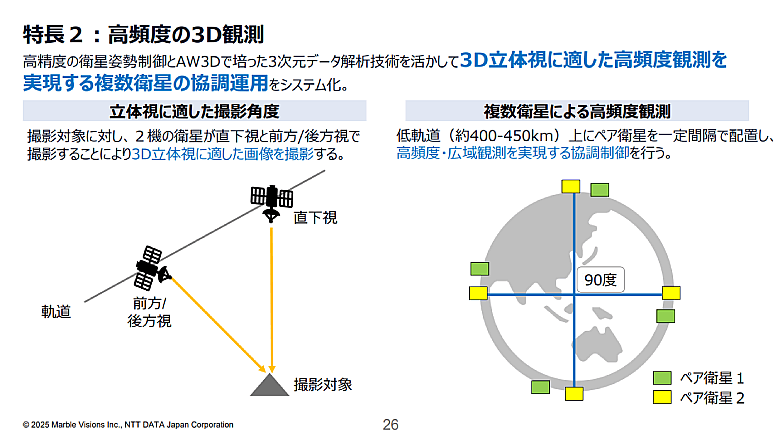

(2)の高頻度を実現するのは、技術革新による衛星の小型化だ。小型化できれば、大型の観測衛星1機分の製造費や打ち上げ費で複数機を賄えて、協調運用が可能になる。筒井はその利点を、「例えば、従来は衛星1機しか使っていなかったところに2機をペアにして配置すると、右目・左目と同じ理屈で全ての物を3D、立体的に観測できるようになります。さらに、上空約400~450kmの低軌道上にペア衛星を一定間隔で配置すれば、高頻度・広域観測が実現します」と語る。この高分解能と高頻度を併せもつことで、高精度・高頻度な準リアルタイム3D地図を提供できるようになるわけだ。

準リアルタイム3D地図が実現するデジタルツインで社会課題を解決

では、実際に、準リアルタイム3D地図では、どういった社会課題の解決につながるのか。筒井は、「都市などの3次元データを定期的に取得、時間軸を加えた4D化によりデジタルツインを実現し、デジタル空間上で現実の状況を準リアルタイムに反映。さまざまな解析やシミュレーションが行えるようになります」と語る。

「たとえば、熱の蓄積状況や風の強さ、電波の到達範囲などを現実に即して正確に割り出すことが可能です。これは、蓄熱状況は冷暖房など熱の効率的な管理やヒートアイランド現象への対応といった観点でも重要。風の分布は建物への荷重やビル風など、都市の再開発やビル設計に欠かせない要素となっています。電波のシミュレーションでは、建物を解体する前後で、電波の届く範囲の変化がシミュレーションでき、ネットワーク網の設計に一役買います」(筒井)

Marble Visionsは、2027年度上期に初号機を打ち上げ、2027年度中には顧客へのサービス提供を開始する予定だ。その後、2028年度までに合計8機の光学衛星を順次打上げる計画だという。

「開発体制はMarble Visionsが全体設計と運用、キヤノン電子が衛星の開発、NTTデータがプロダクトサービスの開発支援、パスコが地上システムの開発支援を担当し、日本で小型光学衛星サービスを展開するアクセルスペースも参画します。こうした体制で、マーケットの多様なニーズに応え、安全保障を含む宇宙デマンドに幅広く対応できると考えています」と筒井は力を込める。

今後は、地球観測衛星の事業開発と技術開発をさらに加速するとともに、NTTグループ各社の関連事業も有機的につなげていく見通しだ。そして、お客さまの要望にあったソリューションを提供することで、宇宙ビジネス分野における事業拡大と、更なる市場開拓を促し、宇宙産業全体の発展に貢献していく。

「NTT C89」(※)は、NTT CONSTELLATION 89 PROJECTの略称であり、

社会へのソリューション提供を通じて宇宙関連事業の拡大および宇宙産業全体の発展に貢献していく取り組みです。

URL: https://group.ntt/jp/aerospace

「NTT C89」は、日本電信電話株式会社の商標です。

Marble Visionsの資本業務提携に合意、高分解能・高頻度な衛星システムの開発着手に関する報道発表についてはこちら:

https://www.nttdata.com/global/ja/news/release/2025/022500/

観測衛星サービスを提供する新会社「株式会社Marble Visions」設立に関する報道発表についてはこちら:

https://www.nttdata.com/global/ja/news/topics/2024/070102/

株式会社Marble Visionsについてはこちら:

https://marble-visions.com/jp.html

AW3D® 全世界デジタル3D地図についてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/aw3d/