産業界が直面するデータ連携の課題

日本の産業界は今、大きな転換点を迎えています。グローバル規制への対応、ESGデータの透明性確保、異業種連携による価値創造──あらゆる業界で組織を超えたデータ連携が不可欠となっています。

規制面では2024年以降の欧州電池規則やAI法への対応とその証明、ESG面ではScope3を含むサプライチェーン全体のCO2排出量の可視化、価値創造面では生成AIを活用した新サービスや異業種データを組み合わせたビジネスモデルの構築など、単独企業では対処できない課題が増加しています。

しかし、「ビジネス相手と連携するデータは、本当に安全に管理されるのか。あるいは、巨大IT企業に自社のデータを囲い込まれるのではないか。こうした不安が、日本を含めて世界的にもデータ利活用の阻害要因になっています」とNTTデータグループ エグゼクティブITスペシャリストの土橋昌は指摘します。

また多くの企業・団体が個別にデータ連携基盤を構築した結果、システムの乱立と運用コストの増大を招いています。例えば、取引先ごとに異なるデータ交換システムを使い分け、ルールも個別に存在し、大きな手間とコスト負担を抱える企業も少なくありません。

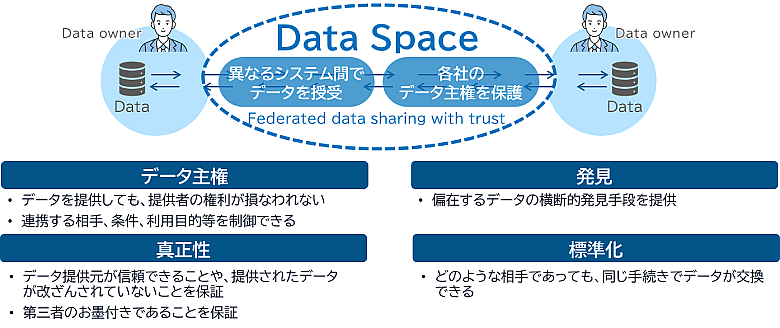

企業・業界横断のデータ連携の仕組み「データスペース」

こうした課題を解決する概念として注目されているのが「データスペース」です。これは、データの所有権と管理権を企業自身が保持したまま、必要な相手と必要なデータだけを安全に共有できるデジタルインフラです。

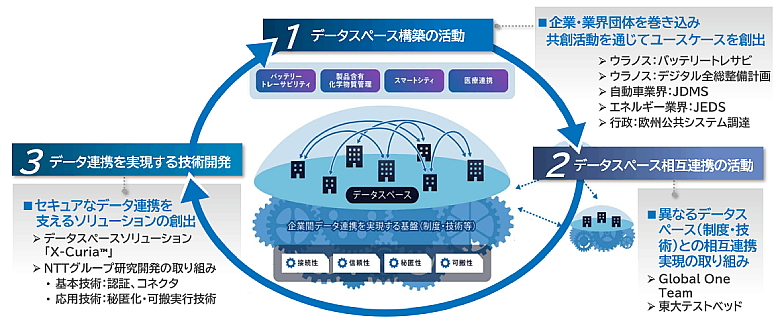

欧州では、データ主権への意識の高まりから、Gaia-XやIDSA(International Data Spaces Association)といったイニシアティブを中心にデータスペースの標準化が進んでいます。日本でも、経済産業省やIPAが主導する「ウラノス・エコシステム」が2023年に本格始動したほか、DSA(一般社団法人データ社会推進協議会)による「DATA-EX」イニシアティブが分野横断的なデータ連携を展開しています。

「データスペースは次世代の『共通インフラ』です。それは『誰かが支配する空間』ではなく、『みんなでつくる信頼の空間』。NTT DATAは幅広い産業分野の企業、行政機関とも連携し、データスペースの実現を推進しています」と土橋は語ります。

すでに日本でも、データスペースの実装が始まっています。2024年5月開始のバッテリートレーサビリティプラットフォームは、「ウラノス・エコシステム」準拠でCFP情報をサプライチェーン全体で共有し、2025年には欧州Catena-Xとの接続実証にも成功。後続するユースケースとして化学物質トレーサビリティシステムが、サプライチェーン全体での化学物質情報の安全な伝達を目指しています。

図1:データスペースの特徴

データスペース実装の現実的な課題と対応

しかし、データスペースの概念は理解できても、実際の実装には多くの企業が頭を悩ませています。「どこから始めればよいのか」「既存システムとどう統合するのか」「どうやって価値創造につなげるのか」──こうした構想から実装まで幅広い課題が、データスペースの企画・活用の障壁となっているのが実情です。

こうした課題に対し、NTT DATAは多業界での豊富なシステム構築経験と、バッテリーや化学といった実際のデータスペースプロジェクトで培った知見を活かした実践的なアプローチを展開しています。データ主権を保ちながら複数企業が参加できるガバナンス設計、業界横断でのデータ標準化、デジタル証明書やトラストサービスと連携した企業間認証基盤など、従来のシステム統合とは異なるデータスペース特有の複雑性への対応が求められます。

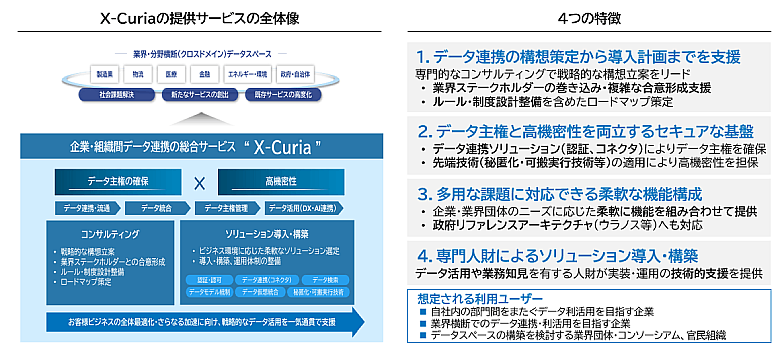

こうしたケーパビリティを結集したのが、2025年7月に本格提供を開始した総合サービス「X-Curia™」です。

「X-Curia™」とはどのようなサービスなのか、次章で説明していきます。

データスペース関連の総合サービス「X-Curia™」

データスペースの総合サービス「X-Curia™」について、土橋は次のように話します。

「X-Curia™では、コンサルティング段階からプラットフォーム提供まで、データスペース関連の技術とサービスをパッケージ化して提供します。データスペース自体は道具なので、それを使ったエコシステムを創造し実現することが大事です」

X-Curia™は進化し続けるデータスペース技術や国際標準に対応できるよう、機能をビルディングブロックとして提供し、サービス化も可能。ウラノス・エコシステムや欧州エコシステムなど国内外のイニシアティブとの連携を可能にしています。

また今後重要となるのは、秘匿処理や処理の可搬性技術などの先端技術との組み合わせです。これにより、複数企業が自社データを開示することなく統合的に処理できる機能を提供します。例えば、競合他社同士でも、お互いの機密データを明かすことなく、規制への対応や、分析業務を協調できます。

X-Curia™の利用ユーザーは、部門間や業界間でデータ利活用やデータ連携を目指す企業、データスペース構築を検討する業界団体、そしてデータエコシステムを推進する官民組織などです。NTT DATAには、技術スペシャリストだけではなく、業界事情に詳しい組織もあり、業界や事業の事情を深く理解し、根本的な課題に対応することも可能です。また、データスペースは「新規に作るもの」だけでなく、既存のデータ連携の仕組みに課題がある場合や、他者・他業界による破壊的イノベーションの危機にさらされているようなケースでも、データスペースの「考え方」や「部品」を持ち込むことで突破口が開ける可能性があります。業界や事業の事情を踏まえて専門家と共に柔軟な発想で挑戦することも必要です。

今後、NTT DATAは本サービスの機能拡充や他サービスとの連携を通じ、企業間データ連携を強化し社会課題解決を支援する方針です。製造業、物流、医療、金融、エネルギーなど多様な業種へ展開し、2030年までに500億円の売り上げを目標としています。

図2:X-Curia™の全体像と4つの特徴

業界・国境を越えたデータ連携がもたらす未来

データスペースがもたらすインパクトは、個別の企業グループ、業界を超えて広がりつつあります。

「もしデータスペースのような仕組みが社会システムとして浸透すれば、企業間の事業連携の在り方そのものが変わる可能性があります」と土橋は展望を語ります。「従来は都度生じる詳細な取り決めのための準備や新会社設立など相当の手間がかかっていた企業間連携が、データ連携の社会共通システムを用いて迅速に実現できるようになります」

すでに製造業と物流業のデータスペース連携により、サプライチェーン全体の最適化への道が始まっています。将来的には、金融、医療、エネルギーなど、あらゆる産業がデータでつながることで、社会全体の効率化と新たな価値創造が期待されます。

「道具と条件が揃ってきました。『データ』は日本企業や社会にとって強い資産になりえます。また日本の産業界の現場が培ったナレッジを組み合わせてサービス化するのを支援し、産業と社会を変革すべくチャレンジしていきます」(土橋)

NTT DATAは、今後もデータスペースへの取り組みをさらに加速し、グローバル全体での社会価値創出を目指していきます。

図3:データスペースの社会実装に向けたNTT DATAの活動

産業データの安全な流通を実現する総合サービス「X-Curia™」の本格展開を開始についてはこちら:

https://www.nttdata.com/global/ja/news/topics/2025/063000/

産業データの安全な流通を実現する連携プラットフォームの提供開始についてはこちら:

https://www.nttdata.com/global/ja/news/release/2024/051600/

あわせて読みたい: