- 目次

JALカードが抱えていたデータ利活用の課題

JALグループのクレジットカード会社であるJALカードは、約350万の会員顧客基盤を抱えている。同社にとって会員顧客基盤は最大の資産であり、「これらの基盤をもとにお客さまのCXを高めることこそ、企業の成長の原動力」と、JALカード 企業マーケティング部 部長の齋田卓也氏は語る。

従来からJALカードでは、会員一人一人の潜在ニーズを引き出す最適なコミュニケーションを模索してきた。しかし、JALが持つマイレージ情報や同社が持つカード利用履歴などの顧客データから分析を試みるものの、表面的な理解に留まり、顧客を深く理解できないことが課題だった。

齋田氏も「もう少しお客さまを立体的に捉え、なぜこの商品を買ったのかといったインサイトを理解できないか」と感じていたと話す。つまり、従来のデータ分析では見えてこない顧客心理や動機を把握し、CX向上につなげることが求められていたのだ。

AIエージェントで作ったバーチャル顧客がグループディスカッション

課題となっていた顧客データの利活用について、約1年間にわたり共に検討を続けていたJALカードとNTTデータ。NTTデータが複数のAIエージェントを議論させてマーケティングプランを作成するソリューション「LITRON® Multi Agent Simulation」のプロトタイプを紹介したところ、1カ月後にはPoCが開始するというスピード感でプロジェクトが始まった。

※NTTデータはJALカードから個人情報を取り扱う業務を受託している

JALカードとNTTデータが共同で実施したPoCでは、複数のAIバーチャル顧客同士の対話からインサイトを引き出し、新しい観点でセグメント化した顧客に対し、JALカード特約店が販売する高級ワインを購入することでマイルが2倍たまるというプロモーション情報のDMを送付し、効果を検証した。

齋田氏はこの取り組みについて次のように説明する。

株式会社JALカード 企業マーケティング部 部長

齋田 卓也 氏

「今回の事例ではAIバーチャル顧客という形で、JALカード会員のデータを基に特定の層を切り出してペルソナ化し、AIエージェントを作りました。例えば、百貨店利用に特徴がある方、交通利用に特徴がある方、飲食利用に特徴のある方。そういった利用傾向ごとに12のAIバーチャル顧客を作成し、AIバーチャル顧客同士にグループインタビューのような形で語ってもらいました」(齋田氏)

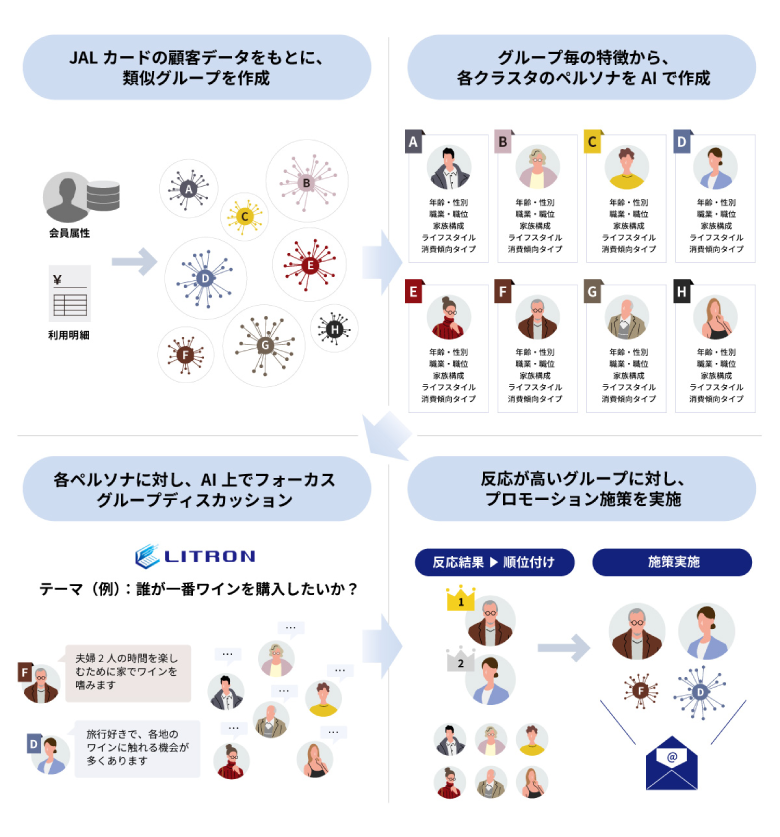

JALカードでは、カード会員の属性やクレジットカードの利用履歴などのデータを保有している。PoCでは、350万人の会員の中で一定金額以上のカード利用層を抽出。さらに利用傾向でクラスタリングを行い、各クラスタの「AIバーチャル顧客」を作成した。

さらにNTTデータの提供するAIエージェントソリューションである「LITRON® Multi Agent Simulation」を用いて、ペルソナごとに「AIバーチャル顧客」を作成。AIバーチャル顧客同士でJALカード特約店が扱う高額商品のワインを題材に「高級ワインに興味を示すのは誰か」「効果的なDM(ダイレクトメール)のタイトルは何か」などの問いについてグループディスカッションを行わせることで、マーケティング施策に有効となる示唆を抽出した。

図:JALカードのマーケティング施策立案におけるLITRON® Multi Agent Simulation活用例

LITRON® Multi Agent Simulationの画面上では、AIバーチャル顧客の「タナカさん」や「タカハシさん」が、いかに自分たちが高級ワインを購入するのにふさわしいかを、自然な流れで議論し始める。人間によるグループディスカッションと異なるのは、AIバーチャル顧客は、聞き手や他の参加者に忖度(そんたく)することなく、本音を話してくれるということだ。その分、会員のインサイトへの深い洞察を得ることができる。

AIバーチャル顧客同士のディスカッションから真に役立つインサイトを得るためには、生成AIの特性を把握したうえでペルソナを定義し、ディスカッションの際に投げかける質問を設計する必要がある。こうした場面では、さまざまなお客さまの経営課題にあわせて生成AIをいち早く社会実装してきたNTTデータの豊富な知見が生きた。

AIエージェントがもたらした新しい洞察

従来は高級ワインの購入履歴やファーストクラスへの搭乗履歴などシンプルなターゲティングしかできていなかった。しかし、「LITRON® Multi Agent Simulation」を用いてAIバーチャル顧客同士を対話させ、そこから得たインサイトをもとにターゲティングを行ったことで、DM送付による購入率は4.1%から7%と、約1.7倍に向上。これまでのeDMでは販売に繋がらなかった高額ワインセットも購入されるという結果を得ることができた。

齋田氏はこの成果だけでなく、生成AIがもたらした新たな洞察に着目している。

「通常、ワインセットのeDMを送付するターゲットを人間が考えるなら、飲食に特徴があるクラスタをターゲットにするでしょう。しかし、AIによって購入可能性を順位付けした結果、飲食に特徴があるクラスタはなんと最下位の12位になり、1位は飲食とまったく関係のない特徴を持つクラスタになったのです。これには驚きました」(齋田氏)

NTTデータ 奥田もこれまでに企業のデータ利活用を担当してきた経験から次のように話す。

NTTデータ GenAIビジネス推進部 推進部長

奥田 良治

「今、多くの企業がカスタマーデータプラットフォーム(CDP)を活用しようとしています。しかし、データドリブンに進めようとしても、人間の思考の癖が出てしまうものです。これまでも見えていたニーズやウォンツには気づけても、潜在的なニーズやウォンツには気づけませんでした。それが、生成AIが非構造データを読み取り、人間の思考のバイアスを取り除くことで、一気に可能になったのです」(奥田)

その他にも、AIバーチャル顧客同士の会話ログには、マーケティング担当者が参考にできる生の声が数多く含まれていた。例えば「このワインは贈答用に良さそうだが、自宅用にはぜいたくすぎる」といったペルソナ同士のやりとりが記録されていれば、そこから「ギフト用途」を訴求する販促メッセージが着想できるかもしれない。

このように、AIエージェントによるシミュレーションは、定量的な成果の向上だけでなく、定性的なインサイトも得られる点に大きな価値がある。

JALカードを起点とし、新たな事業領域を共に探る

JALカードとNTTデータは、今回のPoCにとどまらず、生成AIを活用して共に新たな事業領域を創出することをも目指している。

今回のPoCでは既存のプロモーション戦略に基づいてJALカード特約店へのDMによる送客支援を行ったが、今後は更なるマーケティングの高度化を目指すとともに、JALカード会員の膨大な利用データを活用したマーケティングサービス基盤の構築など、戦略立案にAIを用いる構想だ。

その中核を担うのが、JALカード会員の膨大な利用データと、それを基に生成される顧客インサイトだ。AIバーチャル顧客との対話により得られるインサイトが蓄積されれば、「JALカードに相談すればマーケティングの最適解が得られる」という新たなビジネスモデルを創出できるかもしれない。

JALカード会員のLTVを向上させるには、継続的な利用を促進する新たな商品・サービスの設計がポイントだ。こうしたインサイトを活用してカード会員の生活圏のさまざまなタッチポイントに向けてサービスを開発することで、JALカードを起点により良い暮らしやサービスを会員が享受できる世界観を目指している。

今後も、NTTデータは生成AIを活用したCX向上と新たな事業機会の両立を図り、JALカードのビジネス変革に伴走していく。

本記事は、2025年3月27日に開催されたMicrosoft AI Tour Tokyoでの講演をもとに構成しています。

生成AI(Generative AI)についてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/generative-ai/

LITRON®についてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/litron/

NTT DATAのAIエージェントサービスについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/generative-ai/ai-agent/

あわせて読みたい: