- 目次

1章 なぜデータ活用が重要か、企業が直面する課題とは?

NTTデータは、現代企業が直面するさまざまな課題の解決において、データ活用の重要性を強調している。そこで同社は「SAP Business Data Cloud」を国内最速で導入し、予知経営の実現に向けた取り組みを積極的に推進している。その理由について、同社の里見直哉は次のように述べる。

現代では、勘や経験に頼るのではなく、事実に基づいた再現性のある判断が求められる。例えば、売上予測や価格転嫁の影響分析など、複雑な意思決定を支えるためには、組織的なデータ活用が不可欠である。しかしながら、現場では人材不足やデータの非統一性、コスト負担といった課題が依然として存在する。NTTデータは、これらの課題に対応する手段として、SAPデータを統合・管理できる「SAP Business Data Cloud」の活用を提案している。「ERP導入後のデータ活用は、企業経営に欠かせないDX施策の一つとなっています」と里見は説明する。

2章 NTTデータの取り組みと課題の構造

これまでNTTデータは、企業のデータ活用支援の中核として「Trusted Data Foundation®(※1)」を掲げ、システム構築のみならず、人材育成や業務定着まで含めた包括的な支援を展開してきた。企業内の多様なデータをデータレイクに集約・加工し、商品企画やマーケティングなどの意思決定に活用しやすい形で提供する構成は、多くの企業に採用されてきた。

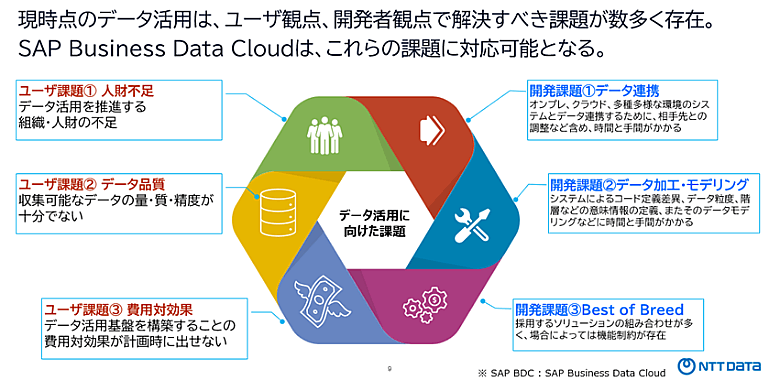

一方で、「開発側の課題として、三つの大きな課題が浮かび上がりました」と里見は述べる。

第一に「データ連携の複雑さ」である。企業によっては数百ものシステムがデータソースとして存在し、オンプレミスとクラウドが混在し、管理主体も異なるため、連携調整には多大な労力を要する。第二に「データ加工・モデリング」である。コード定義の差異やデータ粒度の違いにより、柔軟な開発が求められる一方で、時間と手間がかかる。第三に「Best of Breed」への対応である。顧客が求めるソリューションの組み合わせに応じた設計は、機能制約や開発者のアサインに影響を及ぼす場合がある。

図1:NTTデータグループのデータ活用の取り組み3 解決すべき課題

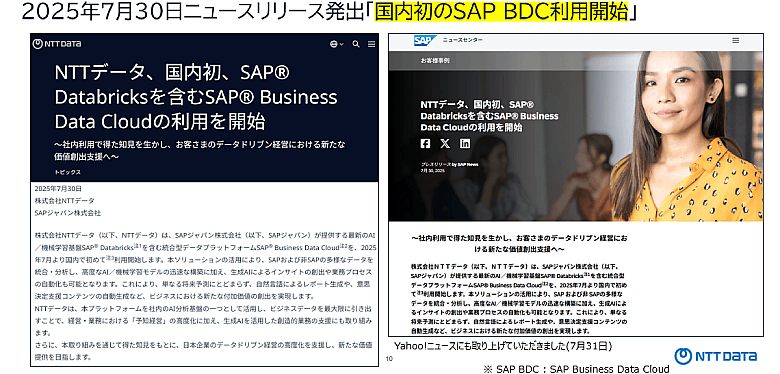

こうしたユーザー側と開発側の課題を踏まえ、NTTデータは「SAP Business Data Cloud」の導入を推進している。SAP社と連名で2025年7月30日にニュースリリースを発表(※2)した。

図2:2025年7月30日ニュースリリース発出「国内初のSAP BDC利用開始」

3章 SAP Business Data Cloudの概要と構成

「SAP Business Data Cloud」は、SAP社がS/4HANA以来の戦略的ソリューションとして位置づける革新的なクラウド基盤であり、企業の予知経営を支える中核として注目を集め、東京リージョンでは2025年7月より利用可能となっている。

本ソリューションは、SAPおよび非SAPアプリケーションから生成される構造化・非構造化データを収集・統合し、意味付けや関連付けを行い、AIが理解・活用可能な形に変換する。これにより、AIをアプリケーションにシームレスに組み込み、データとAIの相乗効果を最大化する基盤を実現する。

「SAP Business Data Cloud」は、「アプリケーション層」「データ統合層」「AI活用層」の三層構造における「データ統合層」に位置し、企業の意思決定を加速する“データとAIの架け橋”として機能する。

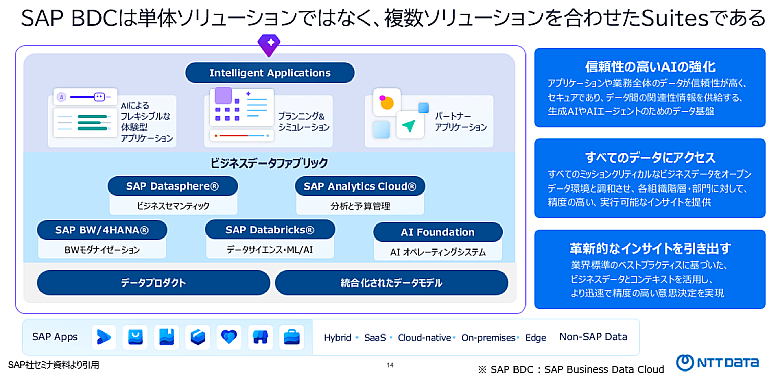

図3:SAP Business Data Cloudクイックレビュー1ソリューション概要

また、複数のSAPソリューションを統合したSuites型(※3)の構成を採用し、従来のツールに加え、最新技術を取り込むことで、高度なデータ活用を可能にする。主な構成要素は、「SAP Analytics Cloud(SAC)」、「SAP Datasphere」、「Intelligent Applications」、「SAP Data Product」、「SAP Databricks」の五つである。中でも「SAP Databricks」と「SAP Datasphere」の連携によるゼロコピーでのデータ共有は、Delta Sharing技術(※4)を活用し、大規模データの高速かつ安全な連携を実現している。

Suites型:単一のソリューションではなく、複数のソリューションから構成されるサービス形態

Delta Sharing技術:オープンソースのデータ共有プロトコルで、クラウドやプラットフォームの違いを超えて、大規模データをセキュアかつ効率的に共有できる仕組み

4章 業務ユースケース:財務着地予測の高度化

「SAP Business Data Cloud」は、財務・人事・サプライチェーンを含め、企業のバリューチェーン全体に適用できる。NTTデータは、財務領域において売上・利益の期末着地見込みを予測するユースケースに取り組んだ。従来はCSV出力からPython処理、Excel集計までに2日間を要していたが、導入後は「S/4HANA→Datasphere→Databricks→SAC」という流れで、リアルタイムかつ高精度な予測が可能になった。

予測とは、「未来を当てる」ことだけを目的とするのではなく、「予測結果をもとに、より良い判断を下すための材料」を提供するものであると里見は説明する。まさに「SAP Business Data Cloud」は、企業がデータを最大限に活用することでビジネスの競争力を高めるための基盤となりうる。

5章 導入時のポイントと評価結果

続いて、NTTデータの松井和幸は同社が実施した「SAP Business Data Cloud」を活用した財務着地予測の実証結果と、導入から評価までの一連のプロセスを通じて得られた知見について解説した。

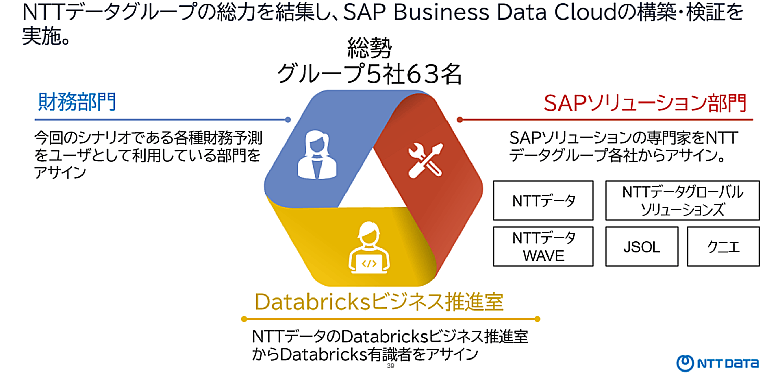

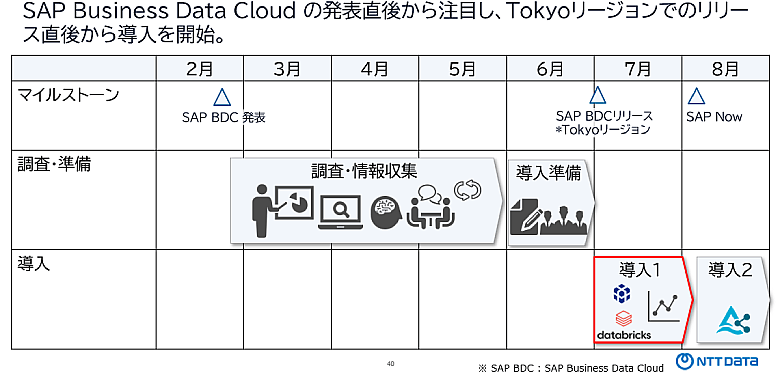

この実証は、財務部門やIT部門、Databricks推進室、同社のSAP関連グループ会社など、総勢60名以上の体制で実施。開始は2025年7月、東京リージョンでのリリース直後に、1ヶ月で導入と評価を完了した。導入にあたっては、「基本機能の実装状況」、「品質面の評価」、「運用性の評価」、「移植性」、「ドキュメント・サポートの評価」の五つの観点を軸に総合評価した。

図4:導入概要とシナリオ2 評価体制

図5:導入概要とシナリオ3 スケジュール

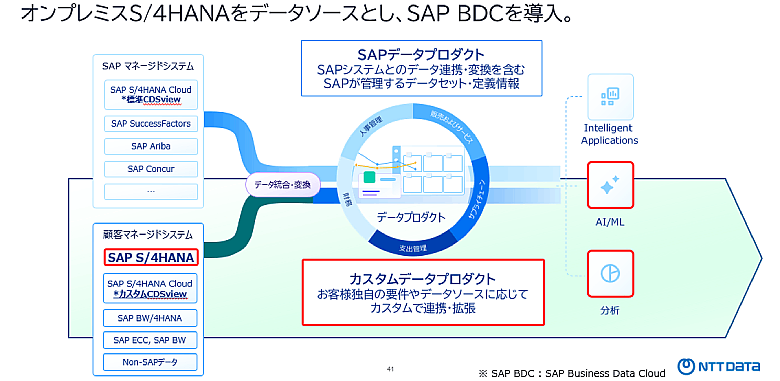

本導入は、オンプレミス版のS/4HANAを対象に、カスタムデータプロダクトの構築から「SAP Databricks」によるAI・機械学習を用いた予測分析、さらに「SAP Analytics Cloud(SAC)」によるデータの可視化までを実施した。

データ連携には、「SAP Datasphere」のレプリケーションフローを活用し、SAP DatabricksとはDelta Sharing機能を利用することで安全かつ効率的なデータ共有と分析環境が整えられる。また、Pythonを用いたAI・機械学習の処理は「SAP Databricks」のノートブック上で行われ、安定した性能を確認した。予測結果は「SAP Datasphere」に連携され、非SAPのデータも含めた統合分析が可能になった。

評価としては、「SAP Business Data Cloud」はデータ分析基盤としてのコア機能を満たしており、既存のPythonプログラムを大きな変更もなく移行できるという移植性の高さも確認できた。一方、S/4HANA PCE向けに比べ、S/4HANAオンプレミス向けのドキュメントやサポート体制については改善の余地があることも確認できた。

松井は、「SAP Business Data Cloud」に対する今後のAI活用を見据え、「NTTデータはSAP Business AIの活用にも注力していきます」と述べる。

図6:導入概要とシナリオ4 実施内容

6章 まとめ:「SAP Business Data Cloud」が切り拓くデータ活用とAIの未来

NTTデータの千葉重人はセッションの締めくくりとして、「SAP Business Data Cloud」をあらゆるデータを格納・統合が可能なデータファブリック基盤として高く評価し、SAPを活用する企業に強く推奨できるソリューションであると結論づけている。

企業がAI活用を本格化させる第一歩として「SAP Business Data Cloud」を導入することは、社内の業務改革を推進するうえでも極めて有効な手段である。導入にあたっては、PoC(概念実証)評価およびパイロット導入を行い、期待する機能が適切に実装されるかを事前に確認することが不可欠であると千葉は強調している。

今後、NTTデータは予知経営の高度化および生成AIによる業務支援の拡充を図り、国内最速で「SAP Business Data Cloud」を導入したユーザーとして得た知見を活かしながら、企業のデータ活用支援をさらに加速させていく方針である。

NTTデータのSAPソリューションについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/sap_global_operation/

SAP® Business Data Cloudに関するトピックス発表についてはこちら:

https://www.nttdata.com/global/ja/news/topics/2025/073001/

SAP Business Data Cloudに関するセッションのアーカイブについてはこちら:

https://css.nttdata.com/event/ngf/vol59/

※「Business Data Cloud」に関する詳細(導入方法、スケジュールなど)についてご興味がありましたら、お気軽にご相談ください。