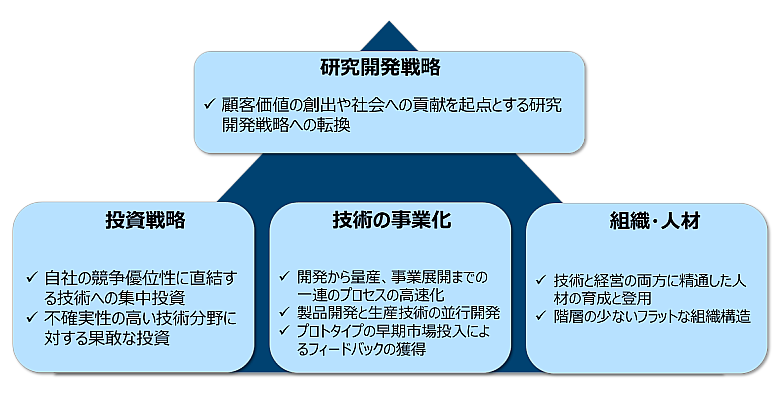

1.技術経営(MOT)の構成要素

MOTが実際の企業において効果的に機能するには、技術と経営が一体となった実行体制を構築する必要があります。その構成要素は大きく4つ、「研究開発戦略」「投資戦略」「技術の事業化」「組織・人材」です。

1つ目の研究開発戦略とは、自社の事業戦略に沿って、将来の市場ニーズや技術トレンドを的確に捉え、事業化に向けて注力すべき技術領域を定める方針です。研究開発戦略を事業戦略に組み込むことで、事業価値に結びつきにくい「技術のための研究開発」に陥るリスクを低減できます。

2つ目の構成要素は投資戦略です。同じ技術領域でも、すぐに事業化に結び付く技術と、事業化には時間を要する基礎研究段階の技術があり、企業によってどの段階の技術にどれだけ投資するかの方針は異なります。後者の場合、長期的な視点を持って持続的な資金投入が必要になり、その成果が短期的には見えづらいことがあります。そのため、研究開発により先進的な技術を獲得し、将来の競争力を獲得するには、どの程度のリスクを許容して投資するかを判断する方針と、事業から得られた成果を次の研究開発投資に循環させる仕組みが必要となります。

3つ目は技術の事業化です。優れた技術が開発されても、それをプロトタイプに組み込んで実証し、量産開発を経て製品やサービスという形で市場に届かなければ、企業の価値創出に貢献しているとはいえません。技術を事業価値へと変換するためには、製造や品質保証、営業などの他部門と密接に連携し、適切な形で研究開発成果である技術を製品や事業に活用し、最も効果的な時期に市場投入するプロセスが不可欠です。

4つ目の構成要素は組織・人材です。技術と経営を結びつけるには、それを担う人材の存在と、それを支える組織の設計が欠かせません。研究開発部門が市場動向や事業戦略を理解し、事業部門が自社のコア技術や将来の技術の可能性を深く理解するためには、相互の視点を持ち、部門横断で意思決定できる体制が必要です。そのためには、両方の言語を理解する高度な人材の育成や登用、部門間のコミュニケーションを促進する組織設計が求められます。

MOTは、上記4つの構成要素が設計・運用されることで、先進的な技術を生み出し、それらを起点とした事業展開により技術の価値を最大限引き出し、企業の競争優位性を高める実用的な仕組みとなります。

2.先進企業におけるMOTの実践例

世界のイノベーションをけん引する先進企業では、技術起点ではなく顧客価値起点で研究開発を立ち上げる文化が根付いています。これは、研究開発を単なる技術の追求にとどめず、顧客に対して提供できる価値を起点としてその実現に必要な技術を開発あるいは獲得していくアプローチで、これにより企業は、持続的成長を支える戦略的基盤としての技術を獲得できます。MOTの構成要素を整備し、MOTを実践することは、顧客価値起点の研究開発も可能とします。

本節では、Tesla、Amazon、BYDの3社を、MOTの効果が表れている先進企業として取り上げます。この3社は、継続的かつ積極的な研究開発投資を通じてイノベーションを起こし、事業価値創出と企業価値向上をしており、2024年までの5年間継続的に売上を伸ばし、かつ成長率の高い企業です。それぞれの企業が、MOTをどのように実践しているかについて、MOTの構成要素「研究開発戦略」「投資戦略」「技術の事業化」「組織・人材」の観点から整理し、各社の特徴と共通点を明らかにします。

まず、Teslaの事例です。

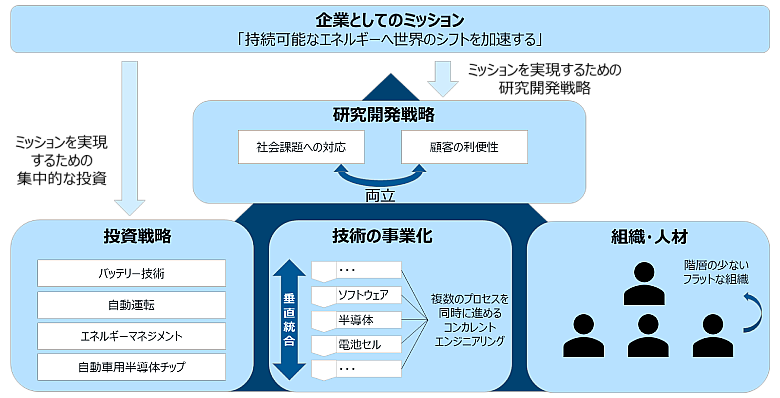

図1:TeslaにおけるMOTの構成要素

Teslaは「持続可能なエネルギーへ世界のシフトを加速する」という明確なミッションを掲げ、その実現に資する技術領域に対して、集中的に投資を行っています。特に、電気自動車の基幹技術であるバッテリー技術、自動運転、エネルギーマネジメント、自動車用半導体チップといった、将来的に価値創出の中核を担う技術領域にフォーカスを絞って積極的な研究開発を推進しています。Teslaの研究開発戦略は、単なる技術的な進歩を目指すのではなく、社会課題への対応と顧客の利便性向上を両立する形で構想されており、技術の出口が常に市場と接続されていることが特徴です(※1)。さらに、Teslaは重要な技術分野に対しては、将来的な市場の形成を見据え、大規模な先行投資を惜しまず行っています。例えばギガファクトリーの建設やAI技術の開発などがその代表例です(※2)。

技術の事業化に関しては、ソフトウェア、半導体、電池セルといった中核的な技術資源の自社開発・内製化を進め、サプライチェーンの上流から下流までを垂直統合する体制を構築しています。この垂直統合型の戦略により、研究成果を迅速に製品化し、市場に投入することが可能で、時間的な競争優位を獲得しています(※3)。さらに製品開発の初期段階から複数のプロセスを同時進行で進めるコンカレントエンジニアリング手法により、開発から量産までのスピードを飛躍的に高めています(※4)。

組織・人材の面では、Teslaは非常にフラットな組織構造を有しており、少ない階層で効率的な意思決定が可能です。現場の技術者が直接トップと対話し、柔軟に意思決定が行われることで、開発現場におけるスピードと創造性が保たれています。

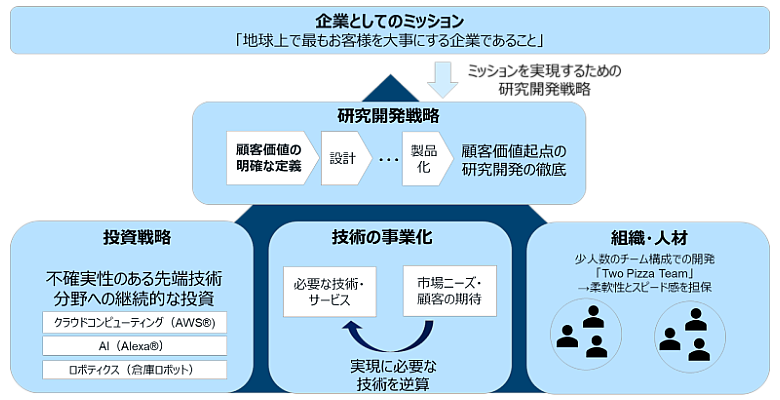

Amazonは「地球上で最もお客さまを大切にする企業」という理念を企業活動の根幹に据えており、全ての新規開発プロジェクトは、顧客に対してどのような価値を提供するかの明確な定義からスタートしています(※5)。

図2:AmazonにおけるMOTの構成要素

例えば、Amazon Web Services(AWS®)や音声アシスタントのAlexa®、倉庫ロボットといった先端技術は、いずれも顧客体験の高度化を目指した研究開発から生まれたものであり、顧客価値起点の技術開発の成果です。

投資戦略においては、短期的な収益性にとらわれず、長期的な視点からの研究開発投資を継続する姿勢が際立っており、特にAWS®のような10年以上の育成期間を必要とする事業に対しても粘り強く資源を投じています(※6)。

また、Amazonは技術の事業化に「Working Backwards(逆算思考)」という方法論を活用し、顧客のニーズや期待から逆算して技術やサービスを設計しています。このアプローチにより、開発が顧客価値と乖離するリスクを低減し、常に実際のユーザーの体験に直結した成果が生まれやすくなっていると考えられます。さらに、社内にはアイデアを迅速に形にするためのプロトタイプ支援体制や、小規模の事業から始められるスモールスタートの仕組みが整っており、研究開発から市場投入までのスピードを高めています(※7)。

組織・人材についてAmazonでは、「Two-Pizza Team」と呼ばれる小規模で自律的なチーム単位での開発体制を採用しており、チームごとの柔軟性とスピード感を確保しています。また、技術と事業を橋渡しする人材としてTPM(Technical Program Manager)を配置し、研究開発と経営・事業との接続を促進しています(※8)。

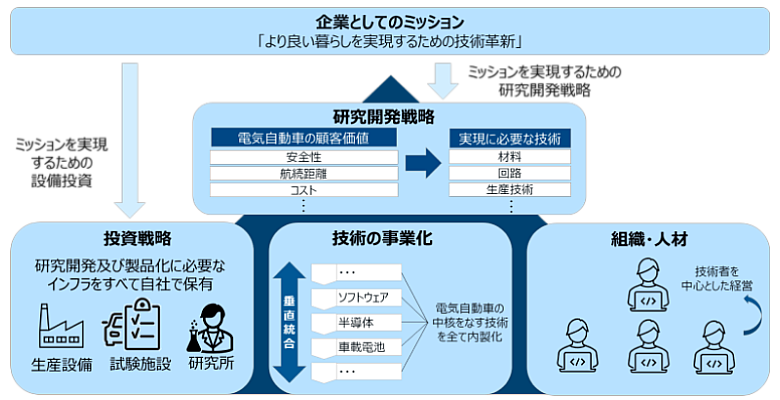

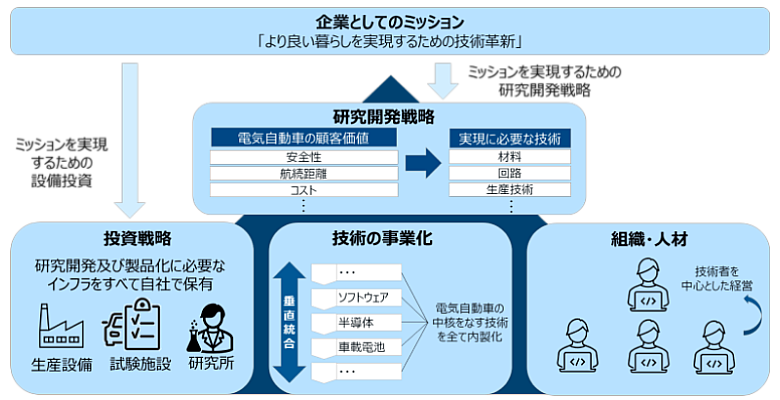

BYDは「より良い暮らしを実現するための技術革新」を理念として掲げ、特に電気自動車の開発においては、安全性、航続距離、コストといった顧客にとっての価値を起点とする研究開発戦略を展開しています。

図3:BYDにおけるMOTの構成要素

BYDの大きな特徴は、車載電池、パワートレイン、半導体、車載ソフトウェアといったすべての基幹技術を社内で開発・製造する体制を構築していることです(※9)。これにより、外部への依存を極力排除し、柔軟かつ迅速な開発が可能となり、開発成果を試作車に直接反映させ、すぐに実証実験を行うことができます。これは、生産設備や試験施設、研究所といったインフラを自社で保有・運営するという投資戦略によるものです(※9)。

こうした柔軟性とスピードを重視したアプローチにより、BYDでは研究開発成果を高速で量産化・事業化することが可能です。例えばBYDが独自開発したリチウムイオン電池である「ブレードバッテリー」は開発から1年足らずで商用車に搭載されました(※10)。また、設計から製造、品質保証までを一体運営する垂直統合型のプロセスを有しており、技術の仕様が製品にそのまま反映されやすい環境が整っています。

組織・人材面では、創業者自らが技術者であることもあり、技術者が中心となって経営が行われている点が特徴です。研究所、試験施設、生産設備までを一貫して自社保有する研究開発インフラと相まって、製造現場からのフィードバックが迅速に研究開発成果として実装される体制が整っています。

このように、Tesla、Amazon、BYDの3社は、それぞれの業種・企業文化に根ざしながらも、MOTを実践し、顧客価値を起点とする研究開発と、その成果の迅速な事業化を実現しています。これにより、技術が単なる研究成果にとどまらず、実際の市場価値へと変換され、企業全体の競争優位性やブランド価値の向上に直結していると考えられます。

図3:BYDにおけるMOTの構成要素

https://www.tesla.com/ns_videos/2024-tesla-impact-report-highlights.pdf

https://www.tesla.com/ns_videos/2021-tesla-impact-report_jp.pdf

https://techcrunch.com/2016/07/02/andy-jassys-brief-history-of-the-genesis-of-aws/

https://www.amazon.jobs/content/en/job-categories/project-program-product-management-technical

3.先進企業から学ぶ日本企業への示唆

前節で述べたTesla、Amazon、BYDに代表される先進企業のMOT実践事例から、日本企業がMOTを実践し今後の国際競争の中で再び存在感を高め、持続的な成長を実現していくための4つの示唆を得ることができます。日本企業においても、MOTを技術と経営を結びつける活動として機能させていく必要があります。

第一に、顧客価値の創出を起点とする研究開発戦略への転換の必要性です。これまで多くの日本企業では、製品や技術の高度化、ならびに技術資産の長期蓄積といった内部完結型の研究開発が主流でした。このアプローチは品質や性能面において優れた製品を生み出すことには有効ですが、製品開発のタイミングや事業化の速度において遅れが生じる傾向にあり、折角の技術が市場に届かずに終わる事例も少なくありません。

このような状況を改善するには、研究開発の出発点を「技術」から「顧客価値」へとシフトさせる必要があります。すなわち、研究開発のテーマ設定において、顧客の課題、潜在的なニーズ、さらには社会的課題などを起点とした設計思想を導入し、技術開発の目的が社会への貢献や市場創出に直結するものにしなければなりません。

第二に、投資戦略におけるリスク許容性と選択的投資の重要性です。先進企業は不確実性の高い技術分野に対しても果敢に資源を投入し、かつ、自社の競争優位に直結する技術領域に集中投資を行い、それが競争優位性につながる革新的な技術の獲得と新たな価値創出を支えていると考えられます。例えば、AmazonのAWS®やTeslaのAI・自動運転技術などは、いずれも初期段階では収益が見込めない状況にもかかわらず、長期的視点からの大胆な投資が行われたことで、現在では企業の成長を牽引する柱となっています。

日本企業においても、短期的な業績への影響に過度にとらわれず、将来の競争優位性を見据えた投資判断を行う体制が求められています。そのためには、技術評価の指標やKPI(重要業績評価指標)を見直し、研究開発投資の成果を単なる財務的リターンではなく、社会的価値や知的資産の創出という観点からも評価する仕組みが必要です。

第三に、技術の事業化に向けた開発体制の再構築も、日本企業にとって重要な課題です。前述のように、TeslaやBYDといった企業では、研究成果を迅速に製品・サービスとして市場に投入するための体制が整っており、開発から量産、事業展開までの一連のプロセスがシームレスに連動しています。これに対して、日本企業では研究部門と事業部門の間に断絶が存在し、研究成果の評価や活用が後手に回ることが多く、ここでも研究開発成果である技術が製品化に至らなくなってしまうリスクがあります。

このような課題を乗り越えるためには、研究段階から市場投入を見据えた出口設計を行い、事業部門との協働のもとで開発を進める体制が必要です。例えば、製品開発と生産技術の並行開発、あるいは初期段階でのプロトタイプの市場投入による市場からのフィードバックの獲得など、研究と事業の間をシームレスにつなぐ取り組みが求められています。また、PoCや社会実証といった取り組みを開発の初期段階から積極的に行うことで、社会実装の可能性を高める戦略的なプロセスも重要です。

第四に、技術と経営の両方に精通した人材の育成と登用の必要性です。TeslaやAmazonでは、技術とビジネスの橋渡しを行う人材が研究開発チームや経営層に配置されており、技術の選定から事業戦略への反映までが迅速かつ一貫性をもって進められています。こうした人材の存在こそが、企業全体でMOTを機能させる推進力になっているのです。このような人材の獲得を実現するためには、技術マネジメント教育の充実や、異動・兼務などを通じた人材循環の仕組みを整備し、両者の視点を持つハイブリッド型人材の育成を戦略的に進めることが求められます。

図4:先進企業から学ぶ日本企業への示唆

4.第3回に向けて

第1回で述べたように、MOTの核心は、企業価値の創出のために必要となる技術を選定し、技術を獲得・維持するための戦略を立案・実行することで、経営方針に沿った技術開発を推進することです。本稿では「(企業価値の創出のために必要となる技術を)獲得・維持するための戦略を立案・実行することで、経営方針に沿った技術開発を推進する」先進企業のMOT実践事例から、日本企業がMOTを実践し今後の国際競争の中で再び存在感を高め、持続的な成長を実現していくための示唆を提示しました。

次回は、「企業価値の創出のために必要となる技術を選定」のために取り組むべき1つ目の項目として、「技術トレンドの体系的把握」をどのように行うのかを説明します。

NTTデータ経営研究所のR&D戦略についてはこちら:

https://www.nttdata-strategy.com/services/strategy/randd/

NTT DATAの戦略コンサルティングについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/strategy-consulting/

NTT DATAのテクノロジーコンサルティングについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/technology-consulting/

あわせて読みたい:

第3回「日本企業の国際競争力を向上する技術経営(3)技術の体系的把握」はこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2026/011302/