1.日本企業の競争力

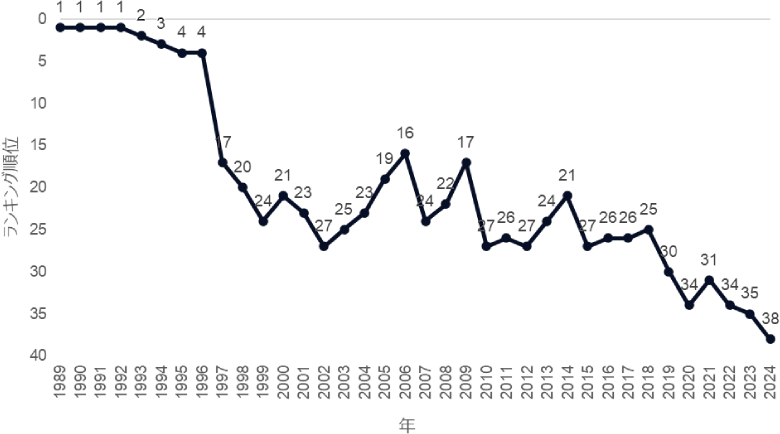

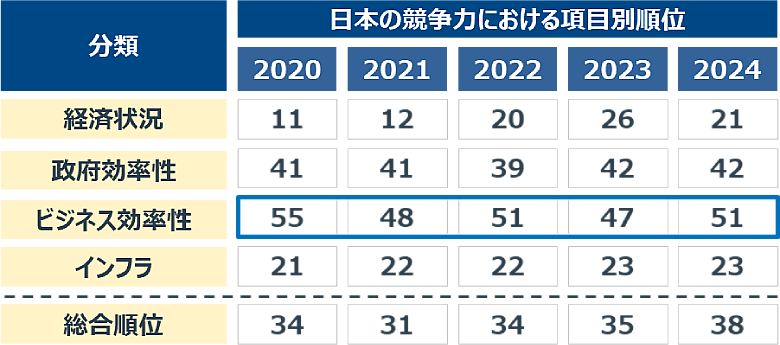

近年、日本の国際競争力は低下しており、IMD(国際経営開発研究所:International Institute for management Development)の世界競争力ランキングでは、ランキング発表が開始された1989年時点における日本の競争力は世界1位だったものの、2024年現在では世界38位となっています。(図1)。項目別順位をみると、特に「ビジネス効率性」が日本の総合的な競争力順位の低さの要因です(表1)。

図1:世界競争力年鑑における日本の競争力総合順位

出典:国際経営開発研究所 世界競争力年鑑

表1:世界競争力年鑑における直近5年間の大分類順位の推移

出典:国際経営開発研究所 世界競争力年鑑

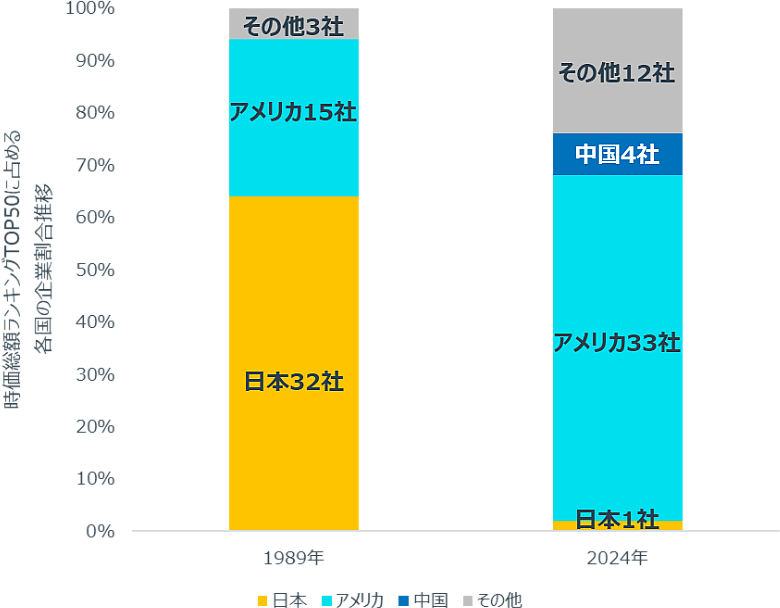

各国の経済を担う企業の競争力に着目し、企業の時価総額ランキングTOP50に占める企業数の推移をみると、日本企業は1989年から2024年にかけて、32社(うち12社は製造業)から1社と減少しています。かつては製造業を中心に日本企業の競争力は高い水準にあったものの、近年においてはその国際競争力は低下していると言わざるを得ません(図2)。日本が国全体として国際競争力を取り戻すためには、各日本企業が国際競争力を取り戻すことが必要不可欠です。

図2:時価総額ランキングTOP50に占める各国の企業数推移

出典:日本経済新聞社 日経業界地図2019年度版, Think 180 around 世界投資

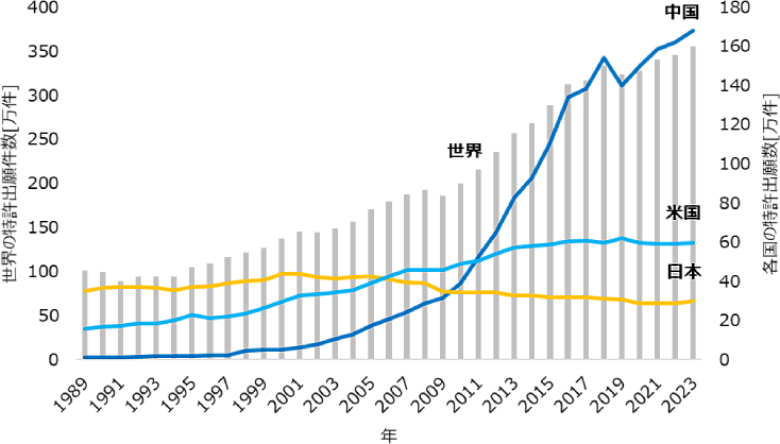

日本企業の競争力低下の要因として、企業内のイノベーション創出が減少していることが考えられます。企業内のイノベーションを示す指標の一つとして特許の出願件数に着目すると、世界の特許出願件数は増加傾向であり、2024年の時価総額ランキングTOP50企業に占める割合が上位であるアメリカと中国の特許出願件数も増加傾向である一方、日本の特許出願件数は減少傾向です(図3)。

図3:世界の特許出願数TOP3米国、中国、日本の特許出願件数の推移

出典:WIPO IP Statistics Data Center

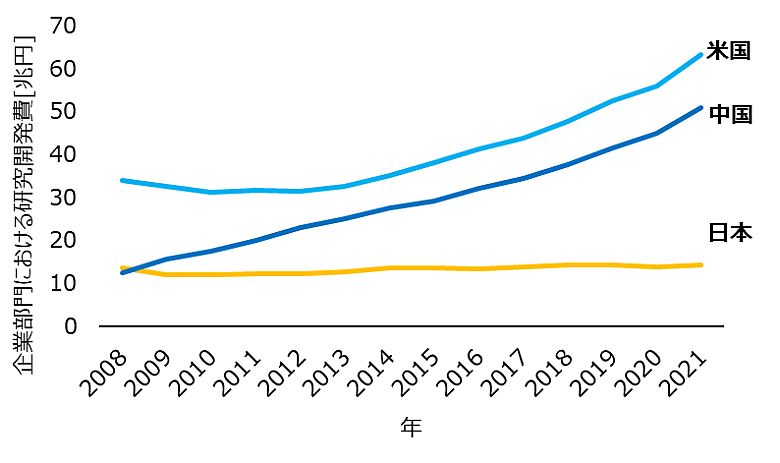

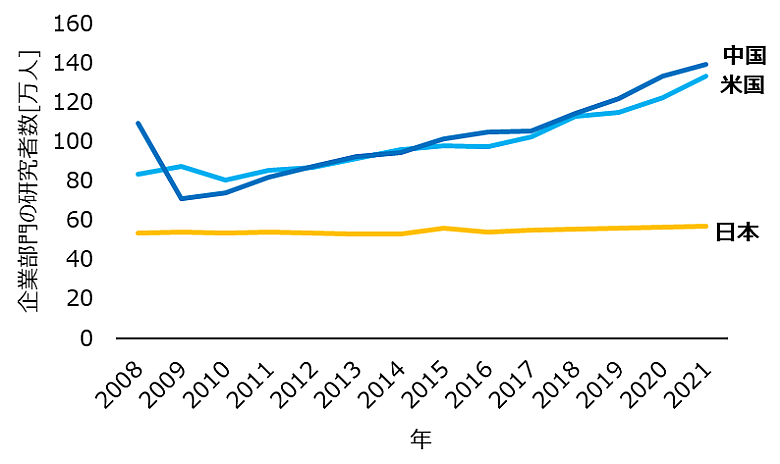

また、アメリカと中国の研究開発費と研究者は共に増加傾向ですが、日本は研究開発費と研究者数が共に横ばいとなっており(図4、5)、日本企業は限られた資金と人材でイノベーションを創出することが求められていることがわかります。

図4:アメリカ、中国、日本における企業部門の研究開発費の推移

出典:文部科学省 科学技術・学術政策研究所、科学技術指標2024、調査資料-341、2024年8月

図5:アメリカ、中国、日本における企業部門の研究者数の推移

出典:文部科学省 科学技術・学術政策研究所、科学技術指標2024、調査資料-341、2024年8月

2.技術を取り巻く環境

近年、技術を取り巻く環境は大きく変化しています。ここでは、技術の進化のスピード、各社が取り扱う技術領域、メガプラットフォーマーの影響について考察します。

まず、技術の進化のスピードの加速は、これまでの歴史のなかでも際立っており、近年は特に急激です。例えば、生成AIの分野では、OpenAIが2022年11月にChatGPT®をリリースした後、わずか2か月でユーザーが1億人を超えました。技術を活用したサービスが驚異的なスピードで社会に浸透していることがわかります。

また、各企業が取り扱う技術領域にも変化が見られます。技術が発展するにつれて技術の融合が進み、各企業が取り扱う技術の領域は拡大傾向です。例えば通信事業者は、これまでの通信インフラの整備にとどまらず、ネットワークを活用したサービスの展開を積極的に行っています。生成AIの領域では、各社が大規模言語モデル(Large Language Model:LLM)を開発しており、NTTの「tsuzumi®」、KDDIグループの「ELYZA®」、ソフトバンクグループの「sarashina®」と、ネットワークを活用したサービスを展開しています。自動運転の領域でもNTTによる実証実験拠点の立ち上げや、ソフトバンクグループのBOLDLYによる実証実験などが進行中です。他にも金融機関や電力企業など、これまで情報技術を中心としていなかった企業が、自社でAIやブロックチェーンなどの先端技術を活用しながら自社サービスを高度化しています。

生成AI、メタバース、量子コンピュータ、自動運転など数多くの先端技術が登場してくる中で、メガプラットフォーマーの動きは非常に重要です。メガプラットフォーマーは豊富な資金力を生かし、単一の技術領域にとどまらず、包括的に技術に投資を行っています。これらの先端技術は各社のプラットフォームの中に組み込まれ、強固な事業モデルを築いています。

図6:技術を取り巻く環境の変化

3.研究開発領域における経営課題

技術を取り巻く環境が大きく変化する中、優れた技術力を持ちながらも、その技術が十分に企業価値へと変換できていない日本企業が多くあります。長年自然言語処理技術に取り組んできたものの事業化に至らず、ChatGPT®の台頭によって覇権を握られてしまっていることもその一例です。この背景には、研究開発部門の方針である技術戦略と、事業戦略の間に存在する壁があると考えられます。高い価値を生み出すには、この2つの戦略を連携させ、効率よく研究成果(技術)を生み出し、技術を効率よく事業化してその価値を最大化する必要があります。

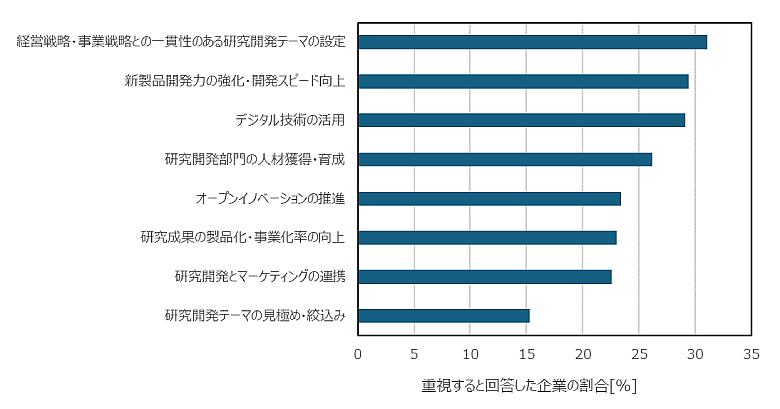

実際、研究開発領域において、技術戦略と事業戦略の壁に課題感を抱いている日本企業は多くあります。日本能率協会が実施した調査「日本企業の経営課題2024」によると、日本企業の研究開発領域において重視する課題として挙げられているもののうち上位を占めるのは、以下3種類です。

- 経営戦略・事業戦略との一貫性のある研究・開発テーマの設定や、研究開発テーマの見極めといった「研究開発戦略策定に関する課題」

- 新製品開発力の強化・開発スピード向上や、研究開発成果の製品化・事業化率の向上などの「技術の事業化」に関する課題

- 研究開発部門の人材獲得や研究開発とマーケティングの連携、オープンイノベーションの推進等の「研究開発体制」に関する課題

これらの課題はいずれも、技術を効率的に企業価値へと変換するプロセスにおける障害となり、結果として研究開発資源が生み出す価値の最大化を妨げています。限られた研究開発資源をもとに高い価値を生み出すためには、研究成果(技術)を効率よく創出するだけでなく、その技術をいかに迅速かつ的確に事業へと転換し、企業価値として結実させるかが鍵となります。

図7:研究開発領域における重視する課題

出典:一般社団法人 日本能率協会『第45回 当面する企業経営課題に関する調査

日本企業の経営課題 2024』より作成

4.企業の競争力を向上させるMOT(技術経営)の必要性

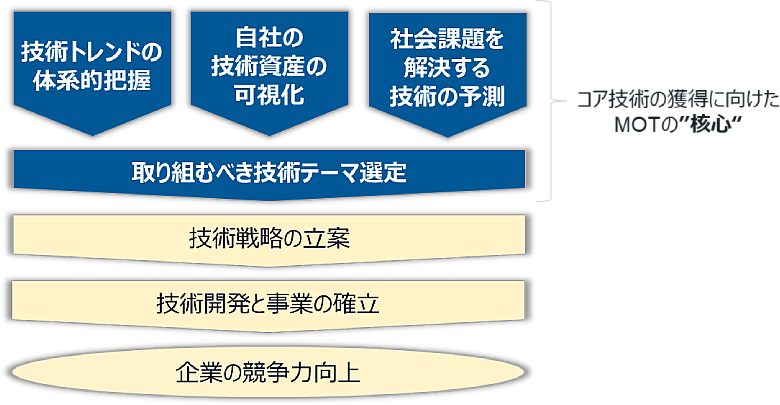

技術を取り巻く環境が大きく変化していく中で、日本企業が国際的な競争力を得るためには、技術と経営を橋渡しし、両者を統合的にマネジメントする視座が不可欠であり、まさにその役割を果たすのが、MOT(Management of Technology/技術経営)です。技術と経営をつなぐMOTの機能の核心は、企業価値の創出のために必要となる技術を選定し、獲得・維持するための戦略を立案・実行することで、経営方針に沿った技術開発を推進することにあります。

まず取り組むべきことは、自社が取り組むべき技術テーマを選定するために必要な情報の体系的な把握です。そのために、技術トレンドの体系的把握、自社の技術資産の可視化、社会課題を解決するために必要となる技術の予測が重要です。

1つ目の技術トレンドの体系的把握とは、中長期視点で自社の事業ドメイン及びその周辺シーンで取り扱う技術の体系化を行い、技術と市場両方の視点から技術の成熟度と有望度を評価することです。自社が獲得を目指す技術テーマの成熟度が低い場合、技術自体の実現可能性や市場での収益性などの課題を克服できず、将来的に淘汰されるリスクや、投資期間が長期化するリスクを認識しなければなりません。一方で技術や市場の成熟度が高い場合は、自社保有技術の技術トレンドにおける位置づけを客観的に把握し、差別化を図ることが必要となります。

2つ目の自社の技術資産の可視化とは、自社の技術ポートフォリオを可視化し、企業価値の源泉となるコア技術を特定することです。このことは、自社技術の競争優位性を再認識し、将来的に獲得すべき技術と自社の既存技術との距離感を把握するために必要不可欠です。自社のコア技術が将来も活用され続けると想定される場合は、その優位性を維持するための戦略が必要となります。また、将来に向けて技術獲得が必要となる場合は、既存の自社技術を活用できるのか、外部からの補完が必要なのかといった判断を行うために活用できます。

3つ目の社会課題を解決する技術の予測とは、市場ニーズや社会課題を体系的に整理し、必要となる技術をバックキャストすることです。唯一無二の技術を開発したのにも関わらず、市場での活用先がなく、お蔵入りになってしまう状況は研究開発の現場においてはしばしば起こり得ます。これを未然に防ぐためには、社会で注目されている課題を抽出し、そこから想定される顧客像や解決策を考察し、事業機会を特定することが有効です。このアプローチにより、限られた研究開発リソースを有効活用し、技術の事業化の成功確率を高めることができます。

以上の3つの観点の分析結果をインプットとすることで自社が取り組むべき技術テーマを絞り込むことが可能となります。技術テーマを選定した後は、技術の獲得に向けた戦略の立案・実行に移ります。テーマ選定時に、自社技術の現状と獲得すべき技術の距離感、技術トレンドにおける自社のポジショニング、技術の活用先となるビジネスモデルを適切に把握しているので、それらの中から実現に向けたボトルネックを特定することが可能です。そのボトルネックの解決の道筋を描き、具体的な施策を実行することが、自社の競争力向上につながります。

図8:MOTの実践による企業の競争力向上

5.MOTの実践に向けて

本稿では、複雑化・高度化する技術を取り巻く環境において、日本企業が自社の競争優位性を生かし、企業価値の向上につながる技術を生み出していくためには、MOTの実践が必要不可欠であることを述べてきました。次回は、世界の先進企業におけるMOTの実践例について取り上げます。

NTTデータ経営研究所では、技術領域に関する高度な専門性、各企業の技術資産の個別性への理解、将来の社会課題に対する深い洞察力を基にMOTの実践を支援いたします。

NTTデータ経営研究所のR&D戦略についてはこちら:

https://www.nttdata-strategy.com/services/strategy/randd/

NTT DATAの戦略コンサルティングについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/strategy-consulting/

NTT DATAのテクノロジーコンサルティングについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/technology-consulting/

あわせて読みたい:

第2回「日本企業の国際競争力を向上する技術経営(2)世界の先進企業におけるMOT(技術経営)」はこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2025/1010/

第3回「日本企業の国際競争力を向上する技術経営(3)技術の体系的把握」はこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2026/011302/