- 目次

日本の製造業の現在地

日本の製造業の未来像を描く上で、まずは現状認識から始めていこう。これまで日本の製造業が成功してきた要因と、今グローバルで起きている状況について、NTTデータ 機械・電機・建設事業部の西琢也は次のように分析する。

「日本の製造業には独自のモノづくりDNAがあり、それが『高品質へのこだわり』『生産現場でのすり合わせ力』『カイゼン文化と現場力』『長期視点のモノづくり』『グローバルな技術対応力』という5つの強みとして現れ、長年にわたって競争力の源泉となってきました。

しかし、グローバルに事業展開する市場環境は今、大きな変化に晒され続けています。政治、経済、社会、テクノロジー、環境、法律。どの領域を見ても、事業に影響を及ぼす大きな変化が起きていて、これまでの延長では競争力の維持が難しい局面に差し掛かっています。

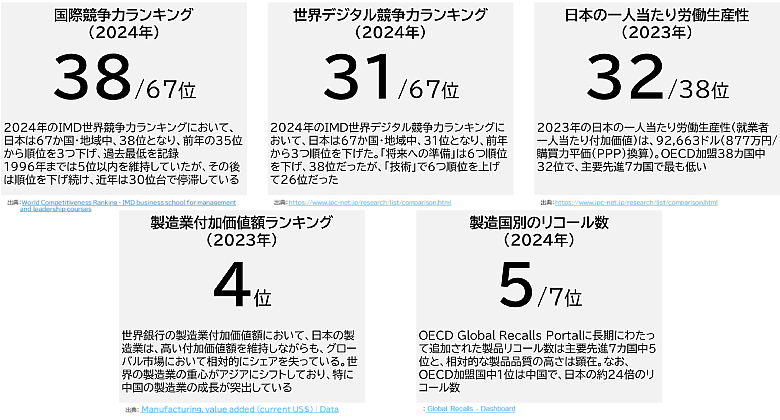

実際、日本の製造業の現在地を見てみると、国際競争力ランキング、世界デジタル競争力ランキング、労働生産性など、グローバル市場において停滞している現状が浮き彫りになっています」(西)

図1:グローバル市場で停滞する日本の製造業

日本の製造業が抱える顕著な課題、「人材不足」について、NTTデータ コンサルティング事業部の工藤正博は次のように解説する。

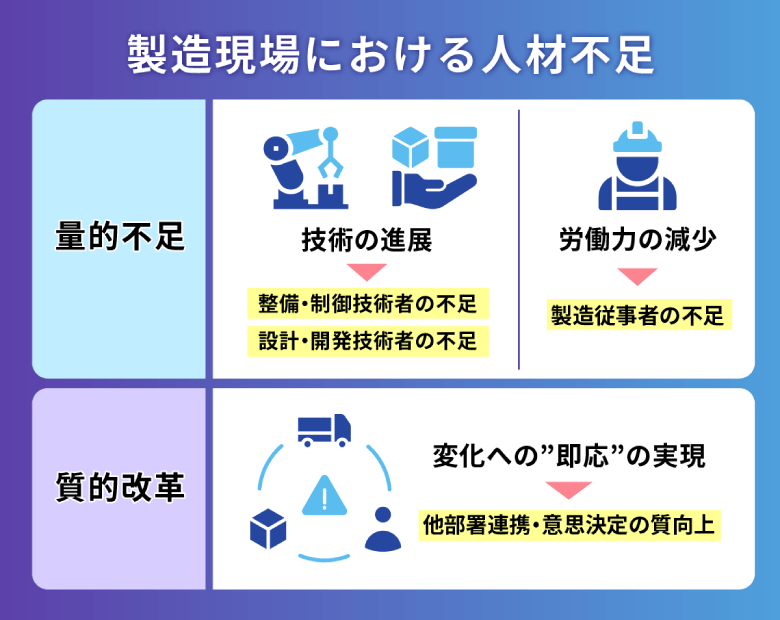

「不足している人材の内訳をみると、『機械化・自動化』『少量多品種化』『設計開発技術の高度化』といった“技術の進展に対応する”技術者が最も不足しており、次いで、『製造従事者』という“労働力の減少に対応する”技術者も量的に不足している状況です。一方、他部署との連携や意思決定を担う『製造技術者(開発を除く)』は量的には充足しているものの、変化への“即応”を実現する質的改革が急務となっています」(工藤)

図2:製造現場における人材不足

このような人材不足は、日本だけの問題ではない。NTTデータグループ グローバルマーケティング&コミュニケーション本部の高野牧は海外における、人材不足解消に向けたアプローチの先進事例として、ヒューマノイド・ロボットの工場への導入事例を挙げた。

「ドイツの自動車OEMの北米工場では、2024年11月にヒューマノイド・ロボットが自動車のボディ部分をパレットからピックアップし、ライン上の治具(部品の固定や加工をガイドする補助工具)に乗せて固定する作業を実施。作業速度は人間の4倍、正確性も7倍というテスト結果が得られました。圧倒的な作業効率の他にも、高温度領域での作業や大型設備の保全など、負荷のかかる作業を人間から置き換えることで労働災害の削減も期待できますし、緊急の生産応力調整や交代要員として人手不足解消に貢献する可能性が模索されています」(高野)

苦肉の策として生まれた“戦略”在庫

量的な人材不足に対し、ヒューマノイド・ロボットのような新しい解決策が模索される一方で、製造技術者(開発を除く)の業務には質的改革が求められている。その役割の変化について、工藤は次のように語る。

「製造技術者(開発を除く)は、設計後の量産体制に入ってから、工程を組んだり、ロボットや機械、人の配置を決めたり、生産の状態がよくない時に調整したりといった役割を担う、いわば製造現場の司令塔です。これまで、顧客・サプライヤーからの需給変動、開発・設計からの設計変更、生産現場の人手不足など、あらゆる方面から要請される変化に対して“即応”する能力を磨き、日本のモノづくりDNAを支えてきた存在とも言えるでしょう。

ところが、コロナ禍にサプライチェーンの上流である『原料・部品調達』、下流である『要求仕様・発注量』の双方において不確実性が増大し、現場の努力や経験だけでは対応に限界が生まれるようになりました。すぐに欲しいけれど在庫がない、というリスクを避けるため、苦肉の策として“戦略”在庫という名目で在庫を増やし、棚卸資産在庫回転期間(企業が保有する在庫が、売上高に対してどのくらいの期間で販売されるかを示す指標)を悪化させる状況が続いているのです」(工藤)

今こそ、「Industry 5.0」へと変革する時

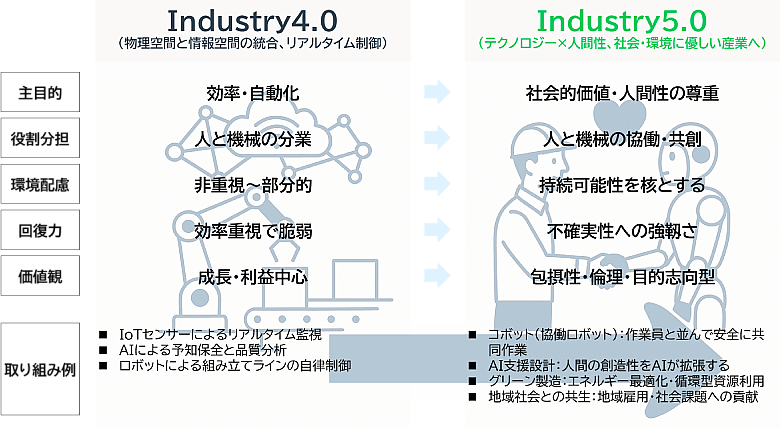

人材不足、変化への対応という課題を乗り越える上で、近年注目を集めているのがIndustry5.0というコンセプトだ。Industry5.0が提唱されることとなった経緯と、Industry4.0からの進化のポイントについて、西は次のように解説する。

図3:Industry4.0からIndustry5.0への進化

「多様な課題が次から次へと生まれ、変化に晒され続ける製造業は、Industry4.0の『成長・利益中心』『効率・自動化』といった直線的な視点では対応が難しくなってきました。世界各国が取り入れるIndustry5.0の考え方は、『テクノロジー×人間性、社会・環境にやさしい産業へ』を志向し、より柔軟で長期的な視点を重視するものです。その核となるのが、ソフトウエアを軸とした『人と機械の協働・共創』、これからの社会で欠かせない『持続可能性』、さらに、パンデミックや自然災害、紛争などに対応する『不確実性への強靭さ』です。

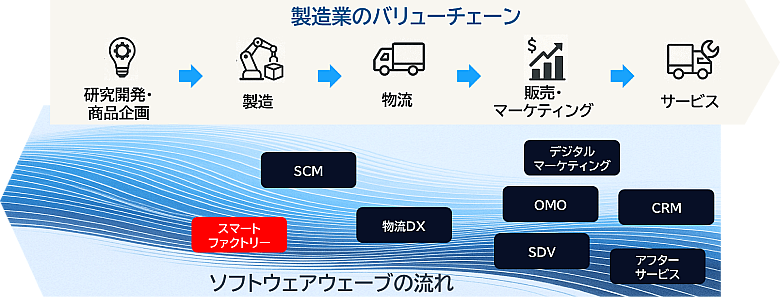

そしてNTT DATAでは、今こそがIndustry5.0への進化のタイミングだと考えています。それは、製造領域まで“ソフトウエアウェーブ”(ソフトウエア活用の波)が到達してきているからです。

製造業のバリューチェーンには、研究開発・商品企画→製造→物流→販売・マーケティング→サービスという一連の流れがあります。このバリューチェーンにおいて、ソフトウエアウェーブはサービスや販売・マーケティングといった下流から上流に向かって広がってきており、ようやく『スマートファクトリー』など製造領域でのソフトウエア活用が始まりつつあります」(西)

図4:ソフトウエアウェーブの流れ

NTT DATAが提言する世界像「スマートマニュファクチャリング」

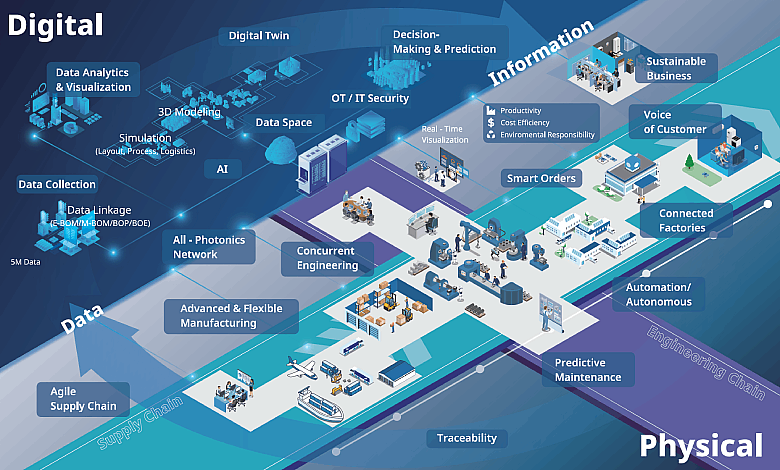

ソフトウエアフェーブという流れを生かし、Industry5.0へとシフトチェンジしていく。この新しい製造業のあるべき姿について、西はもう一歩踏み込んで次のような全体像を描く。

「NTT DATAが考える製造業のあるべき姿は、スマートファクトリーならぬ『スマートマニュファクチャリング』です。製造業には、製品の企画や設計から始まり、製造準備をしていく『エンジニアリングチェーン』と、原材料を調達し、製品の販売から消費までの流れを表す『サプライチェーン』という2つのバリューチェーンがあります。この全体像の中で、製造業は今、地政学リスクへの対応や品質保証のトレーサビリティ、故障の事前予知など、いろいろなテーマに取り組んでいます。しかし、人が辞めてしまったり、組織が分断していたりと、バリューチェーンの中で連携が難しい部分もあります。

ソフトウエアを活用したスマートマニュファクチャリングの世界では、各地点からデータを収集し、デジタルツイン上に再現することでこの連携を実現します。サイロ化されていた工程、人、組織、企業同士が容易につながり、シミュレーションによって全体を最適化しながら、さらにAIを活用して意思決定に資するデータをつくりあげていくことができるのです。それを現実世界に反映し、変化した現実世界をまたデータによって可視化する。こうした改善のサイクルを回していくことで、2つのバリューチェーンを常にアップデートしていくことができると考えています」(西)

図5:NTT DATAが提言する製造業のあるべき姿「スマートマニュファクチャリング」の概要図

スマートマニュファクチャリングへの挑戦①

企業間の意思決定を最適化する「Digital Value Chain Control Tower」

スマートマニュファクチャリングの実現に向けて、変化への“即応”を実現する意思決定の質的改革の取り組みを紹介しよう。

「当社の分析によると、製造現場で起きる8割の問題は生産管理技術者により一瞬で判断できることで、残りの2割は多様なデータから仮説を立てて判断していくような内容であることが分かっています。そこで、この2割の判断を担う生産管理技術者の意思決定能力を、AIとの協働により拡張する取り組みを進めています。そのベースとなるのが『Digital Control Tower』という仕組みです。『Digital Control Tower』は、生産に関わる多様な階層の人が、発生状況をリアルタイムで分析・可視化でき、さらに即応シナリオの提案・評価まで提供します。これにより、瞬時に判断ができる8割の問題についてはほぼ自動的に対応が可能で、残りの2割の問題に対する意思決定も容易になります」(工藤)

『Digital Control Tower』に類する取り組みは、製造業において10年以上前から取り組まれてきた実現難易度が高いものである。NTT DATAでは実現のために、現場の要求事項を丁寧に整理し、言語化し、それをどのようなKGIで測り、どのようなKPIによって表現すべきかを定義した上で、達成するために必要なデータを確定させ、意思決定につなげられるように設計していく必要があるという。

また複雑に絡み合うバリューチェーン全体を最適化し意思決定していく上で課題となるのが、設定したKPIがKGIに跳ね返ってこないという状況だ。

「これまでのルールや活動方針がボトルネックとなり、組織全体が変化に“即応”することを難しくしているケースが見受けられます。私たちは、経営目標に合わせて、新しいルールや活動方針の策定までをも支援していきますし、AIの技術自体もルールや活動方針の変更に対応できるように進化しています。つながらなかったKPIとKGIをつなげ、テクノロジーによって現場の努力が報われる仕組みを実現していきます」(工藤)

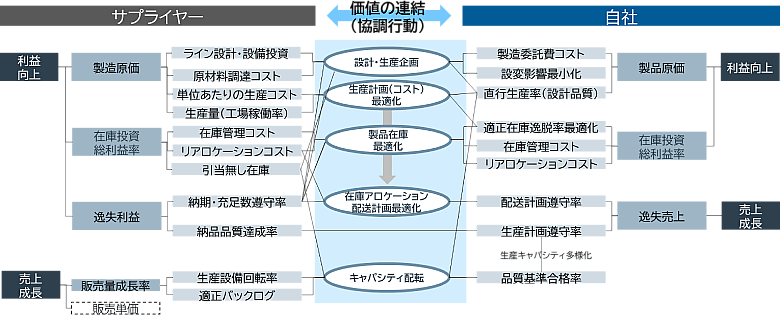

『Digital Control Tower』は、企業“内”の意思決定の拡張だ。これをさらに拡張し、企業“間”での意思決定も最適化していく『Digital Value Chain Control Tower』へもNTT DATAは挑戦している。

「リアルタイムなデータ分析・可視化と、そこから得られる示唆により、これまで人による交渉で行われてきた企業間の意思決定を支援するのが『Digital Value Chain Control Tower』です。これにより、従来の個社最適からサプライチェーン全体最適を目指していくことが必要だと考えています。ただ、これは理想ではありつつも、実現は容易ではありません。各企業が自社の成長を目指す中で同じ方向を向いていくためには、商習慣や経営の考え方も変える必要があるからです。NTT DATAでは製造業の皆さまとともにこうした世界の実現に向けて挑戦しています」(工藤)

図6:Digital Value Chain Control Tower

スマートマニュファクチャリングへの挑戦②

デジタルツインで工場を最適化する「FACTORY VERSE」

スマートマニュファクチャリングを実現する上で核となる製造現場、エンジニアリングチェーンのスマート化にもNTT DATAは取り組んでいる。

そのひとつが、仮想空間でロボットを再現し、現実世界のロボットと双方向通信でつなぎ最適化していく取り組みである。

ロボットのモデルを読み込み、仮想空間でシミュレーションすることで、購入前であっても現物と寸分違わぬデータでロボットをプログラミングしたり、稼働しているロボットに起きた故障を遠隔で解決したりすることができる。東京とミラノなど離れた距離であっても、リアルタイムでのデータ連携が可能だ。今後は、仮想空間で工場全体をデジタルツイン化する『FACTORY VERSE』も目指す。

「これまでは、試作品を実際の工場ラインに流してから問題が発覚し、つくり方を変えたり、溶接箇所を変えたりといったウォータフォール的な手順を踏んでいました。デジタルツインを活用すれば、開発工程の後半に実施するテストを前倒しでき、製品の企画、設計、製造といった多岐にわたる工程を同時並行で進めることができます」(高野)

スマートマニュファクチャリングへの挑戦③

サプライチェーンを強靭化させる「ブレンデッド・AI」

サプライチェーンにはどのような変革が求められるのか。NTT DATA,Inc.のPedro Bejar は次のように語る。

「経営者層のお客さまと話す中で、リーディングカンパニーは『よりよいサービスレベルの維持』『製品ポートフォリオとサプライチェーンマネジメントの複雑化』『突発的な障害・脅威の発生(ボラティリティ)の管理』という3つの課題に向き合っていることが分かります。このような課題を乗り越えるためには、まずはサプライチェーンのアジャイル性を高めることが重要です。NTT DATAでは『GENERATIVE AI(生成AI)』で業務効率を高め、『PREDICTIVE AI(予測AI)』で予測精度を向上させ、『AGENTIC INTELLIGENCE(エージェント型AI)』で実行支援するという“ブレンデッド・AI”を技術コンセプトとして提案しています。

あるお客さまは、出荷輸送管理の上流から下流までの全プロセスを分析した結果、25箇所以上でAIの活用方法が考えられました。例えば、『GENERATIVE AI』が契約書を読解し、配送条件などを理解。次に『PREDICTIVE AI』が出荷2日前に出荷重量や出荷すべきタイミングを予測。最後に『AGENTIC INTELLIGENCE』が出荷重量の組み合わせを最適化し、関連する作業手配や必要な連絡を済ませます。3つのAIが直接データ連携してプロセスを動かす点が、“ブレンデッド・AI“の新しいポイントです」(Pedro)

人の力をAIによって拡張させていく

日本の製造業がIndustry5.0の世界を実現させることは、いったい何を意味するのだろうか。NTT DATAがスマートマニュファクチャリングによって目指す未来の製造業の姿を、工藤は次のように強調した。

「人材不足への対応として、人の作業を機械が代替することはもちろん重要ですが、機械の判断範囲は非常に狭く、一定のミッションに対する最適解を導くものになっています。企業経営の視点から考えると、このような局所的な解の集合体が、必ずしも全体的な最適解につながるとは限りません。工程や組織、企業をまたがり、最終的に重要な価値観に対する全体最適解を出すことは、日本のモノづくりでこれまでもなされてきました。私たちは、AIを駆使して全体のメカニズムをリアルタイムで正確に把握した上で、人間の知恵を再現し拡張していくという発想で製造業の発展を支援していきます」(工藤)

ウェビナー「日本のモノづくりDNAとグローバル技術革新が拓く未来のスマートファクトリー」についてはこちら:

デジタルサプライチェーンプラットフォーム「iQuattro®」についてはこちら:https://css.nttdata.com/event/ngf/vol56/

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/iquattro/

NTTデータの製造業向けサービスはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/industries/manufacturing/

あわせて読みたい: