- 目次

Tableau Next概要

2025年4月15日から17日にかけて米サンディエゴで開催されたTableau Conference 2025で大々的に取り上げられ、大きな反響を得たAIを活用したTableauの新たな製品群“Tableau Next”。5月26日には日本語での提供開始が発表されました。

ただ、「Tableau Nextは従来のTableauと何が異なるのか?」「実業務の中で具体的にどのように活用し、どのようにビジネスを変革できるのか?」などまだまだ消化しきれていない方も多いのではないでしょうか。

Tableau NextはSalesforce 上で動作する業務支援型のAIエージェントである

“Agentforce”との統合により、対話形式でのインサイト取得やアクション提案が可能となり、日常業務におけるデータ活用がより身近なものになる製品です。

本記事では、NTTデータが考えるTableau NextとAgentforceの活用方法、またそれによりビジネスをどう変革できるのか、解説します。

NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部でデータアナリスト/データエンジニアとしてTableau製品の導入に携わっている松家 由樹はTableau Nextの特長について次のように語ります。

「大きな特長は2点あります。

1つは社内外のあらゆるデータをリアルタイムに統合・活用できるデータプラットフォームであるData Cloud上のオブジェクトからセマンティックモデルを構築することができるため、ガバナンスを利かせながらよりスピーディーにプロト作成を行うことができる点。

2つ目は Salesforceフローの呼び出し等アクションが追加され、データから得られたインサイトをすぐにアクションにつなげられる点。

特に2つ目のアクション機能の進化は、例えばマーケティング業務でのメール配信においてTableauで分析したセグメントをCSVで出力しCRMのインプットにするといったようなシステム間を行ったり来たりといった業務をなくしていくことが可能になります。」

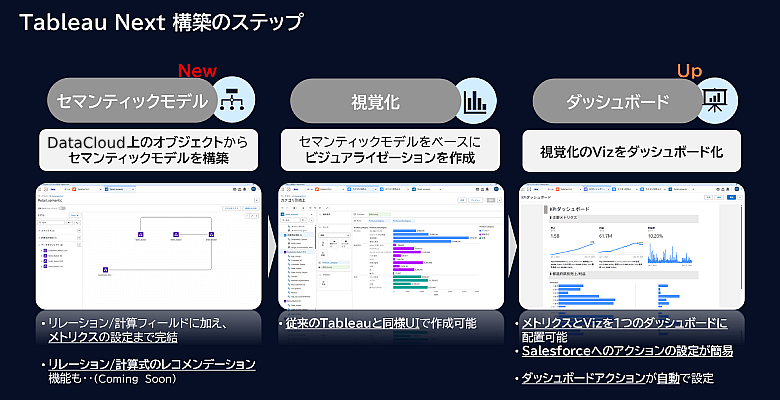

実際に作成したデモ画面を用いて、Tableau Next構築のステップについて次のように解説します。

「まずはセマンティックモデルの構築です。Data Cloud上のオブジェクトからモデルを構築していきます。

従来のTableauのデータソース画面に置き換わるものとして、リレーションや計算フィールドだけでなく、定量化したデータを分かりやすく加工した指標であるメトリクスの設定までを完結することができます。また、定義したモデルは他のワークスペース(従来のTableauでいうワークブック)でも利用することができ、一貫したデータを利用できることが強みです。

視覚化はこれまでのTableau Desktopと変わらないUIでグラフを作成することができます。

ダッシュボードでは、オブジェクトを配置し、対象のメトリクスを選択することで追加できます。

また、”アクションの追加”を選択することもでき、Salesforceフローを作りこむことで、分析した結果から直接データにフラグを立てることが可能です。」

図1:Tableau Next 構築のステップ

NTTデータの考える“Tableau NextとAgentforceを組み合わせた活用例”とは…

次に、Salesforceプラットフォームで構成されたTableau NextだからこそできるAgentforceでの活用例についてご紹介します。

NTTデータ ソリューション事業本部でITディレクターとして、Salesforce製品の導入に携わっている渡辺 豊士郎は次のように語ります。

「当社は、AIエージェントに関してSmart AI Agent™(※)というコンセプトを提唱しています。これは、利用者の指示に応じてAIエージェントが自律的に対象業務のタスクを抽出・整理・実行し、新たな労働力を提供するというものです。

このコンセプトに基づき、Tableau Nextを最大限いかすためには、ユーザー向け・分析者向けそれぞれのAIエージェントとの組み合わせが有効であると考え、ユーザー向けAIエージェント“User Support Agent”と分析者向けAIエージェント“Analyst Support Agent”を作成しました。」

図2:Tableau NextとAgentforceを効果的に活用するために

まずは“User Support Agent”についてです。

ユーザーの皆さまが抱えている、「分析システムを開くのが面倒」「どこに何があるか分からない」「欲しい情報をうまく言語化できない…」といった課題に対して、マニュアルを整備すべきだ、研修を受講させて…という対策では限界を感じられているのではないでしょうか。

“User Support Agent”のいる世界ではどのようになるのか、渡辺は次のように解説します。

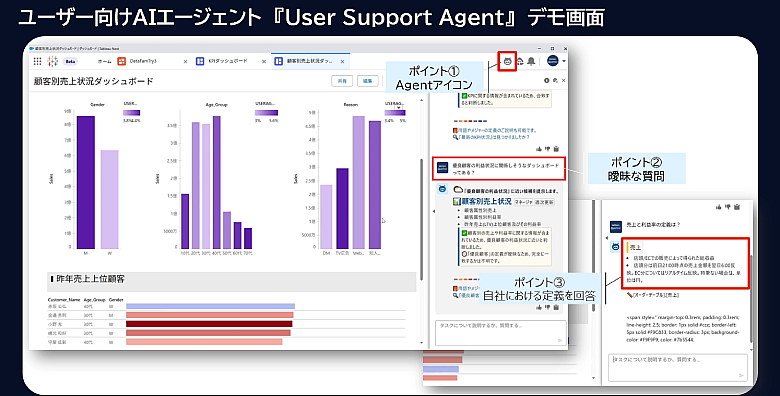

「“User Support Agent”のポイントは3点です。

- 1.Salesforce上からTableauを呼び出し

上部にあるAgentのアイコンをクリックすることで、Salesforce/Tableauのアプリケーションの違いを感じさせずにシームレスにつなぐことができる。 - 2.自然言語の曖昧な指示でも候補提示

『優良顧客の利益状況に関係しそうなダッシュボードってある?』のような曖昧な指示に対しても、近しい候補を提示。 - 3.その他、知りたいこと/伝えたいことをAgentがサポート

知りたいこと:『売り上げと利益率の定義は?』等の質問に対し、一般的な用語の定義ではなく自社においての定義を回答。

伝えたいこと:意図したダッシュボードがヒットしなかった際、ヒットしなかったダッシュボードが欲しいという要望として伝える。

このように、ユーザーの方々が思考の流れを止めずに、心地よいアクセスを実現することが、データの民主化をする上で重要な観点だと考えています。」

図3:ユーザー向けAIエージェント「User Support Agent」デモ画面

続いて“Analyst Support Agent”についてです。

分析者の皆さまが抱えている、「フィードバックを分析する手段がない」「アクセス数はわかるが、妥当性や不足に気づくことができない」「手作業が多く、改善サイクルを回すことができない…」といった課題を、“Analyst Support Agent”ではどのように解決するのか、渡辺は次のように続けます。

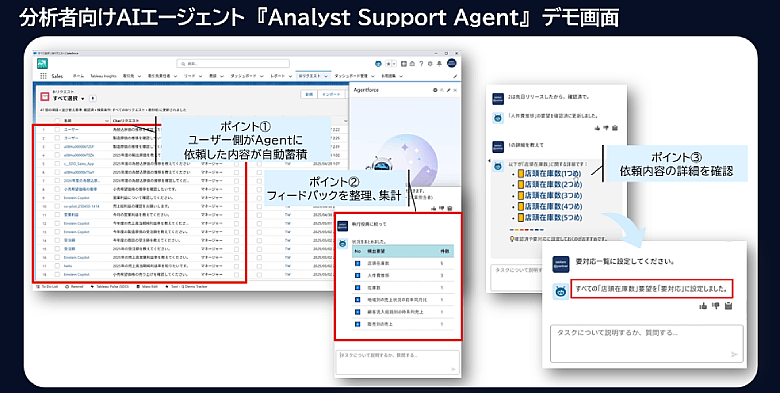

「“Analyst Support Agent”のポイントは3点です。

- 1.ユーザーによるAgentへの依頼内容を自動蓄積

User Support Agent が承ったユーザーからの要望を連携。 - 2.Agentへの依頼内容を端的に整理、集計

Agentに意味ごとの集約や、役職での絞り込み等を依頼し整理。 - 3.依頼内容の詳細を確認していき、簡単にバックログに連携

整理結果をもとに依頼内容詳細やユーザーに提示されたダッシュボード候補を確認した上で、複数の依頼を一括で要対応リストに追加するといったことを一連の流れの中で実施。

このように、運用面についても、データドリブンにすることで、ユーザーのニーズにマッチした情報発信ができるようになり、改善サイクルを強力にサポートできると考えています。

図4:分析者向けAIエージェント「Analyst Support Agent」デモ画面

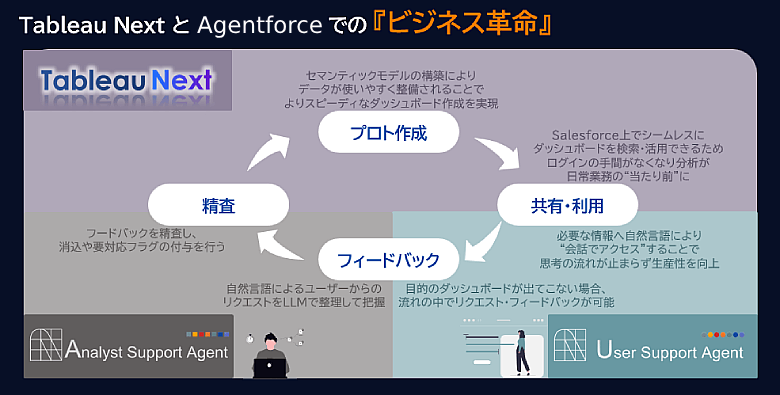

データをビジネスに活用していくには、データ活用のサイクルを回していく必要があります。

Tableauがカバーする範囲は図5上部の『プロト作成』です。

それに加えて、Tableau Nextとして統合されたAgentforceを最適に組み合わせることでビジネス革命が可能だと考えています。」

図5:Tableau Next と Agentforce での『ビジネス革命』

これまで「SmartAgent™」と表記していた生成AI活用のコンセプト名称は、2025年6月26日以降グローバルで「Smart AI Agent™」に名称を統一しました。Smart AI Agentは、株式会社NTTデータグループの米国、欧州連合、英国、および日本国内における商標です。

Tableau Next の導入~活用にあたってのポイント

ここまでご紹介してきたTableauNextとAgentforceの導入/活用にあたって検討が必要なポイントは大きく2つあると次のように松家は説明します。

「1つ目はセマンティックモデルの構築についてです。

単にデータが存在しているが、セマンティックモデルが整備されていないという状況ですと、人や部門によって指標の定義やビジネスロジックにばらつきが生じ、利用者が得られるインサイトの信頼性が損なわれてしまいます。

Data Cloudで仮想的に統合し、KGIやKPI等のビジネスロジックを統一し、メタデータなどと合わせて使いやすく整備する『セマンティックモデル』の構築により、Tableau NEXTでの活用だけでなく、生成AIが社内のデータを適切に理解・活用するための準備が可能になるのです。

ただ、セマンティックモデル構築と一言で言っても、データの量・質といった面からも導入のハードルは非常に高いため、当社では、スモールスタート/クイックウィンの考え方で、パイロット的に特定の部門から始め、定義から改善までのひと回しのサイクルを行い、そこでの成功体験をもとに全社へスケールしていくことを推奨しています。

2つ目はAgentforceの企画・開発・運用についてです。

いきなりすべての業務をAIエージェントに任せることは不可能なため、まずは徹底的な業務理解による企画/開発が必須です。

今回のデータ活用の全体サイクルで言えば、『マニュアルを見るより聞いた方が早い』『あやふやなダッシュボードへの要件をBIの要件としてまとめてほしい』といった業務の中での不便なポイントをそれぞれ”User Support Agent”・”Analyst Support Agent”に任せるべき業務として企画。そのうえで、生成AI/ロジック/BIをどこで使うべきか?一つの技術にこだわらず、最適な形で開発していくことが重要となります。

また、業務サイクルも変化があるものとして常に改善の仕組みを用意していくことも質の高いエージェントのためには必要です。

私たちがこれまでのシステムインテグレーションで培ったお客さまビジネスへの深い理解だけでなく、層の厚い各テクノロジーの専門家たちが協力することで最適かつ利便性の高いAIエージェントの構築が可能となるのです。」

まとめ

本記事ではTableau NextとAgentforceによりデータドリブンな組織への第一歩として、データ活用のハードルを下げ、データ活用が日常業務の一環となるイメージをご提示しました。

最後に松家はこう結びます。

「企業の文化や風土の変革には時間がかかるものですが、近年のAI活用の流れは止めることはできません。

だからこそ、セマンティックモデルの構築やエージェントの企画・開発に取り組み、AIエージェントのいる世界をいち早く実現することで、他社に先駆けてより付加価値の高い業務へのシフトが可能になると考えています。」

Tableauについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/tableau/

Salesforce(セールスフォース)についてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/salesforce/

あわせて読みたい: