新たな金融サービスの提供で財務改善と競争力強化を目指す

金融サービスとデジタル技術の融合が進展し、金融機関の事業構造に大きな変化をもたらしている。その一方で、こうしたテクノロジーの発展により、非金融機関である事業会社が自ら資金の流れに関与できる環境が整いつつある。その結果、金融機関と事業会社の金融領域における境界が曖昧となり、両者の役割の再定義が進展している。

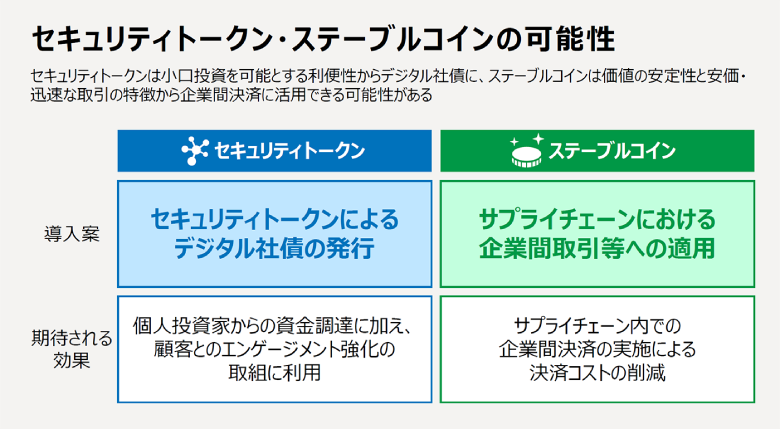

このような変革期において、事業会社が注目する新たな仕組みが「セキュリティトークン」と「ステーブルコイン」である。セキュリティトークンは、ブロックチェーン技術により移転可能な有価証券として機能し、ステーブルコインは、同じくブロックチェーン技術を活用した決済手段として、法定通貨との価値連動を特徴とする。

NTTデータ 金融イノベーション本部 ビジネスデザイン室 イノベーションリーダーシップ統括部 統括部長

山本 英生

「セキュリティトークンは、いわば社債のようなものをデジタルで発行できる仕組みで、一般的な資金調達に用いられます。すでに日本国内でも事例が出始めていますが、特に注目されるのが、単なる資金調達にとどまらず、顧客エンゲージメントなど非財務的な価値創出につながる活用方法が登場してきていることです」とNTTデータの山本英生は語る。

この具体例として、大手流通小売業の丸井グループでは、資産形成と脱炭素社会の実現の両立を目指したセキュリティトークン社債を発行している。これは、リターンを金銭だけでなく、同社が運営するエポスカードのポイントと組み合わせることで高い利率での還元を実現し、顧客エンゲージメントの強化や販売促進を図る取り組みである。

一方、ステーブルコインは、サプライチェーンにおける企業間取引への適用が始まっている。「ステーブルコインによる企業間決済では、各種手数料など決済コストの削減が期待されます。さらに、コインの流通を通じてサプライチェーン全体の取引の動きがデータとして可視化され、新たな価値創出につながる可能性もあります」と山本は説明する。

図1:セキュリティトークン・ステーブルコインの可能性

このようにセキュリティトークンやステーブルコインの活用により、非金融機関である事業会社は自ら資金の流れをコントロールし、商流と一体化させて可視化することが可能となる。こうした新たな仕組みをいかに自社のビジネスに取り込み、財務改善と競争力強化につなげていくかが、企業経営における重要なテーマとなっている。

ブロックチェーン技術が金融機能の民主化に貢献

ブロックチェーン技術は、基本的に記録の技術であり、正確で改ざんできない情報を永続的に保存することを可能にする。

東京大学 大学院経済学研究科・経済学部 教授

柳川 範之 氏

「従来の金融システムでは、莫大なコストを投じて堅牢なセキュリティを構築し、厳格な要件を満たしてきました。しかし、ブロックチェーンはこれをインターネット上で安価に実現し、透明性の高い形で提供できます。つまり、金融取引における信用力を見える化できるということです」と東京大学の柳川範之氏は説明する。

これまで堅牢な金融システムをベースに実現されてきた信用力の審査や保証が、金融機関を介さずに可能になることで、非金融機関である事業会社は直接、預金者や投資家と結び付き、資金のやりとりを容易に行えるようになる。つまり、ブロックチェーン技術には、これまで金融機関が独占的に担ってきた機能を民主化するポテンシャルがある。

こうした技術の登場は、金融領域に構造的な変化をもたらす。具体的には、セキュリティトークンやステーブルコインが金融機関による間接金融の機能を代替することで、事業会社同士が直接金融取引を行える環境が整う。これにより、事業会社に新たなビジネスチャンスが生まれる。

「ただし、この変化は金融機関にとっても大きなビジネスチャンスとなります。新たな金融取引の世界で主導的な役割を果たすことができ、これまで多額の投資で実現してきた信用の見える化を、より低コストで効率的に提供できるようになるからです」と柳川氏は語る。

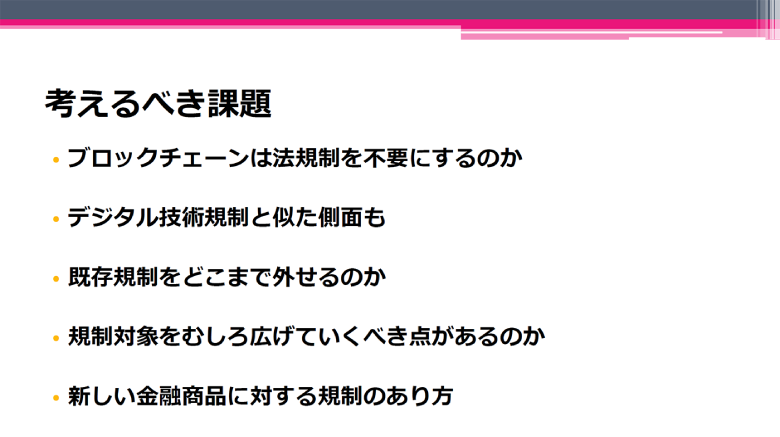

こうした状況を踏まえ、既存の金融規制の見直しや規制対象の拡大を含めた新たな規制体系の策定が重要な課題となっている。

図2:考えるべき課題

さらなる効率性と最適化を実現するビジネスの在り方を技術面から提言

NTTデータでは、デジタルの活用によって進む金融領域での様々な変革に貢献すべく、積極的な投資を行い、取り組みを継続的に進めている。例えばブロックチェーンについては、金融領域以外ではあるが、産業横断型貿易プラットフォーム「TradeWaltz」の基盤技術として採用してきた実績がある。産業横断的なBtoBコミュニケーションを実現する技術としてブロックチェーンを適用しているのである。

「ブロックチェーンそのものが持つ本質的なポテンシャルの実現は、単一の技術や製品・サービスだけでは達成できません。既存の様々な取引が、デジタルや金融とより密接に融合していくことで、段階的に進展していく可能性があると考えています」と山本は語る。

セキュリティトークンによる資金調達や、インターネットを通じて個人や企業が直接に資金を貸し借りする仕組みであるP2Pレンディングなど、新たな金融手法が登場してきており、既存の金融領域の構造を大きく変えていくことが見込まれている。ただし、技術のみでブレークスルーが起こるわけではない。

「例えば我が国の金融庁では、暗号資産分野も含め、この10年間で法整備を急速に進めてきました。そこでのポイントは、これまで証券、銀行、保険といった基本的には縦割りの構造だった金融の世界が、横の連携性を持った構造へと進化してきているということです。それを支える法的環境も整いつつあります」と柳川氏は説明する。そうした法規制の変化にも支えられ、実際のビジネスにおいても、各金融領域の横連携はますます進展しつつある。そこに様々なビジネスの可能性が生まれていることは言うまでもない。

「私たちNTTデータとしても、各金融領域の横連携も含めた新たな潮流の中で、テクノロジーの観点から、さらなる効率性と最適化を実現するビジネスの在り方を提言し、それに沿った新たなビジネスモデルを積極的に提示していくことが重要なミッションだと捉えています」と山本は強調する。

ブロックチェーン技術がもたらす変革は、金融機関と事業会社の境界を超えた新たな価値創造の機会となる。この変革の波が、より良い金融サービスの実現へとつながっていくことが期待される。

本記事は、2025年1月28日に開催されたNTT DATA Foresight Day2025での講演をもとに構成しています。

Security TokenとStable Coinの活用 (5:31)

NTTデータのコンサルティングについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/consulting/

NTTデータの金融業界での取り組みについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/industries/finance/

NTTデータのブロックチェーンについてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/blockchain/

あわせて読みたい: