1.食物アレルギーと、その対応の概要

食物アレルギーとは、アレルゲン物質を摂取した際に免疫反応が過剰に起きてしまうことで引き起こされる症状です。具体的には、じんましんなどの皮膚症状、腹痛などの消化器症状、呼吸がしづらいなどの呼吸器症状などが発生します。重い全身症状は「アナフィラキシー」と呼ばれ、血圧が低下して意識がもうろうとしたり、呼吸困難になったりと、命に関わる状態になることがあります(※1)。過去に小学校の給食でアナフィラキシーの死亡事故が起きた事例もあり、予防や対応についてはマニュアル運用を中心に整備が進んでいます。具体的には、食物アレルギー症状を自覚している本人や保護者、教員などの関係者が意識合わせを行い、対象のアレルゲンを摂取しないよう見守ることが一般的です。また、食事を提供する側もメニューに含まれるアレルゲン物質を表示したり、あらかじめ除去したメニューを用意する、といった対策が浸透しています。それでも手違いで摂取してしまう場合に備え、アドレナリン自己注射薬を持参する人もいます。アドレナリン自己注射薬は血圧を高め、呼吸を改善するなど、ショック状態を軽減することで、救急車が到着するまでの応急処置が可能となっています。

2.食物アレルギー対応におけるIT活用の現在地

食物アレルギーは、対象人数自体が限定的で、中学生くらいまでの年齢で改善する場合が多く、大事に至るケースは稀な分野です。そのような事情から、これまで当事者を中心としたマニュアル対応が主であり、ITを使った情報システムが導入・運用されるような状況からは遠い状態が続いています。この分野でITを活用してビジネスとしての価値を生み出すには、例えば下記のようなユースケースが想定されます。

ユースケース

- 市販製品やレストランの料理メニューに含まれるアレルゲン情報をデータベース化

- 自身のアレルギー情報をシステムに登録し、アレルゲンを避けられる製品や食事メニューをレコメンド

- 特定のアレルゲンを含まないレシピを検索して提示、新たなレシピの考案を補助

- 食物アレルギーが発生した際の現場対応や判断における情報支援

- AIチャットボット等を用いて食物アレルギーに関する問い合わせ対応や情報提供を実施

実際にITを導入・活用する場合、3つのパターンが考えられます。

- (1)製品やレストランなどの提供側がシステムを導入し、業務効率化を図る

- (2)第三者がプラットフォームを提供し、メーカーや一般消費者が参加することで双方にメリットをもたらす

- (3)アレルギーを持つユーザーや関係者が、アプリなどを通じてITを直接活用する

このうち最もビジネス色が強いのは、(1)の「提供側によるシステム導入」です。ただし、膨大な種類の食品を製造、提供している大企業を除けば、中小や個人経営のレストラン等でITシステムを導入することは費用対効果の面から選びにくい状況でしょう。一方で、AIチャットボットのように小規模かつ単独で追加できる仕組みであれば、比較的導入しやすいケースもあります(※2)。

(2)の「第三者によるプラットフォームを提供」では、アレルギー情報を収集・共有できるサービス(※3)などが登場しています。

(3)の「ユーザーや関係者による直接活用」について、NTT DATAでは、小学校などの教育機関や医療機関の職員向け、及び一般家庭の個人向けに、食物アレルギーによるアナフィラキシーが発生した際の対応支援ツールを提供しています(後述)。なお、本ツールの提供は、個人が手軽に使えるプラットフォームの可能性を示すPoCとしての実施であり、ビジネスとして対価をいただく活動ではありません。

3.NTT DATAが提供する「アナフィラキシー対応支援ツール」

食物アレルギー発生時の対応をITで支援するにあたり、NTT DATAは様々なステークホルダと意見交換を実施しました。食物アレルギー対応食料理コンテストを開催している公益財団法人ニッポンハム食の未来財団(※4)や、一般社団法人 日本小児アレルギー学会(※5)で活動している著名な医師等と意見交換し、ツールのシステム要件を絞り込みました。ITの仕組みを積極的に採り入れて活用できる環境にあった、神戸市立医療センター中央市民病院(※6)の岡藤郁夫医師にも協力いただき、現場で使いやすいユーザーインタフェースや、適切な表示文言などを監修いただくことで、アナフィラキシー対応支援ツール(※7)の提供が可能となりました。

図1:アナフィラキシー対応LINE紹介ページのQRコード

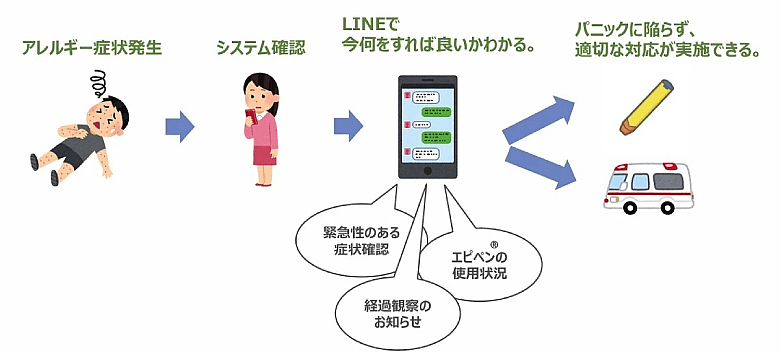

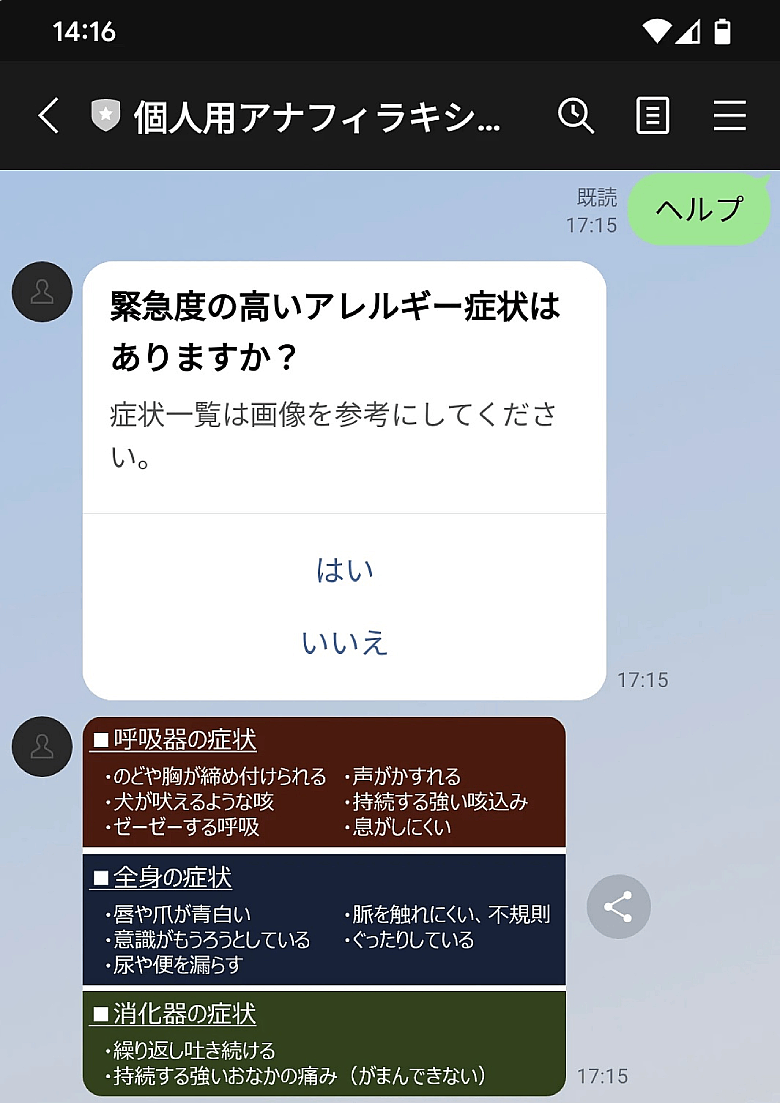

食物アレルギー発生時の対応で、特に重要なのはパニックを防ぐことです。パニック状態では、何をしたらよいのかわからず視野が狭くなり、適切な初動対応ができなくなってしまいます。この解決策として、ユーザーが日常的に使うツールを用いる方向性で検討し、「LINE」による自動応答形式を採用しました。ユーザーの質問に応答する形で、次に何をするべきかをお知らせできる仕組みになっています。ユーザーは、あらかじめ「アナフィラキシー対応ボット」をLINEで友達登録しておくと、トークで「ヘルプ」と発言したり、画面上の開始ボタンを押したりすることで案内を受けることができます。あとは画面に表示される内容に「はい」「いいえ」を選ぶだけで、取るべき行動を示してくれます。

図2:アナフィラキシー対応支援ツールの動作イメージ

図3:画面の例

本ツールは、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構の一般公開イベントや、第39回 日本小児臨床アレルギー学会学術大会で岡藤医師に紹介いただいているほか、神戸市を中心とした医療従事者の草の根的な紹介を通じて利用者を拡大し、2025年7月時点で2000名以上に利用登録いただいています。

小児アレルギーを専門とし、アナフィラキシーの現場対応や啓発活動に力を入れている、岡藤医師はこう語ります。

神戸市立医療センター中央市民病院

小児科 医師

岡藤 郁夫 氏

食物アレルギーによるアナフィラキシーの現場対応では、「何をすればよいかわからない」まま時間が経ってしまうことが最大のリスクです。実際に医療現場では、「持っていたエピペン®(※8)を使えなかった」「救急車を呼ぶのが遅れた」といったケースが繰り返されています。当初は専用アプリの開発も検討しましたが、開発コストの問題に加え、保護者、とくにお母さん方から「スマホは子どもの写真で容量がいっぱい」「新しいアプリを入れるのは抵抗がある」といった声が多く聞かれました。そのため、大半の人が日常的に使い慣れていて、新たなインストールが不要となる「LINE」を活用することで、より手軽に使っていただける形にしました。LINEでの提供は非常に好評で、教育現場やご家庭など、医療者がいない場面でも「迷い」を減らし、適切な行動を促す有効な手段になっています。今後さらに多くの方に活用いただければと願っています。

NTT DATAはこれからも、食物アレルギーをはじめとする社会課題の解決に向けて、ITの力を活用しながら、安心・安全な社会の実現に貢献してまいります。

「エピペン®」とは、Viatris Inc.が販売・提供している、アナフィラキシー補助治療剤(自己投与が可能なアドレナリン製剤)のこと。

文部科学省:食物アレルギーに関する基礎知識についてはこちら:

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/16/1355829_02.pdf

株式会社ティファナ・ドットコム AIさくらさん【人工知能(AI)×食品・外食】についてはこちら:

https://www.tifana.ai/case/963

株式会社 CAN EATについてはこちら:

https://about.caneat.jp/

公益財団法人ニッポンハム食の未来財団についてはこちら:

https://www.miraizaidan.or.jp/

一般社団法人 日本小児アレルギー学会についてはこちら:

https://www.jspaci.jp/

神戸市立医療センター中央市民病院 小児科についてはこちら:

https://chuo.kcho.jp/department/pediatrics/

アナフィラキシー対応LINE紹介ページについてはこちら:

https://lovely-cuckoo-ks7hls.mystrikingly.com

あわせて読みたい: