- 目次

レガシーシステムの現状と課題

近年、企業のIT基盤に関する課題として注目されているのが「2025年の崖」です。これは、経済産業省が提唱した概念で、老朽化した基幹システムが企業の成長や変革の足かせとなり、2025年以降に大きな経済的損失をもたらす可能性があると警鐘を鳴らしています。この「2025年の崖」で特に懸念されているのが、企業の基幹システムが老朽化・複雑化し、仕様がブラックボックス化していることです。

『企業IT動向調査2024』(※2)によると、多くの企業がIT投資で解決したい中長期的な経営課題として「業務プロセスの効率化」「次世代新規ビジネスの創出」を挙げています。しかし、老朽化した基幹システムの刷新には大規模な投資や人財確保が必要となるためモダナイゼーションが進まず、以下のような問題を抱えています。

- 維持コストの増大

- セキュリティリスク

- 機能追加が困難

- 現行業務継続の危機

- 攻めのIT投資が不能

- 新しいビジネス変化への未追従

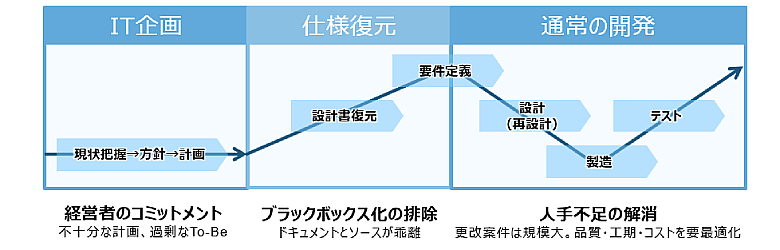

そこで、NTT DATAではレガシーシステムの更改を実現する「N字開発モデル」を推奨しています。N字開発モデルとは、従来のV字開発モデルに「IT企画」と「仕様復元」の工程を加えたものです。設計書復元からテストまでの流れが、アルファベットの「N」のような形をしていることからそう命名されています。

図1:N字開発モデルに従った3段階によるモダナイズ

それでは、「N字開発モデル」の各工程における重要なポイントを解説していきます。

国内企業のDXの遅れを指摘し、DXがこのまま進まない場合、2025年以降に予想される経済損失は12兆円に上ると経済産業省がDXレポートで警告した問題。多くの企業が利用するレガシーシステムの保守サポート終了と、IT人材不足が拡大するタイミングが2025年に重なることに起因する。

IT企画工程 ~モダナイゼーションを成功させる重要なポイント~

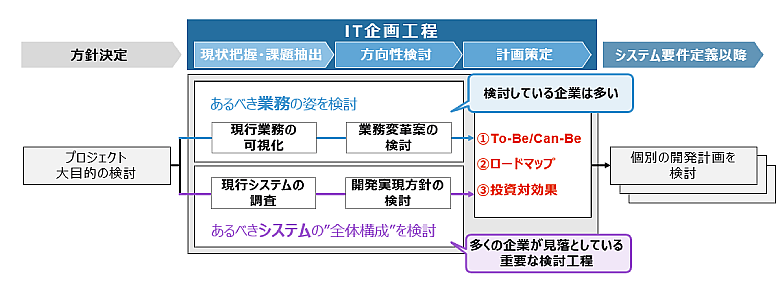

まずIT企画は、大規模な更改を実施する場合の業務の可視化、システム方針、今後の計画立案を行う非常に重要な工程です。この工程で失敗すると、見積もりや目標設定の誤りを招き、結果として経営層の十分な理解や継続的なコミットメントが得られないリスクがあります。

このような失敗を防ぐためには、「あるべき業務の姿」だけでなく、「あるべきシステムの全体構成」との両軸での検討が必要です。ポイントは「最適なシステムアーキテクチャ」および「システムに基づく実現可能な“ロードマップ”」を描くことです。

図2:IT企画工程

ポイント1:最適なシステムアーキテクチャを描く

システムごとに現在の立ち位置(As-Is)を把握し、課題解決や刷新目的に合わせて目指すべき最終ゴールであるTo-Beを定義します。状況次第では、途中段階であるCan-Beでシステムを刷新できる場合もあります。コストや工期などの制約を踏まえたうえで、Can-Beもしっかり検討しておきましょう。

ポイント2:システムに基づく実現可能な“ロードマップ”を描く

「ロードマップを描く」とは、自社の事業を投資領域と非投資領域に仕分け、モダナイゼーションの方法を選定することをいいます。

自社のコア業務となる投資領域には、リファクタリングなどのモダナイゼーションが必要になります。一方、非効率領域はどの企業にもあるシステムのことです。費用対効果や今後も投資すべき領域なのかを考慮し、場合によっては全面的なモダナイゼーションをしないという選択肢もあります。

仕様復元工程 ~COBOLベースの設計書をLLMごとに評価~

仕様復元は、ブラックボックス化を解消する工程です。長年増改築されたシステムは、設計書がメンテナンスされていなかったり、そもそも設計書がなかったりするため、開発者が仕様を理解できずシステムの構築が進みません。

この工程に生成AIを活用することより、設計書復元はもちろん、外部仕様の把握、より上流工程での自然言語による補完などを実現でき、多くの関係者が共通認識を持てるようになります。

生成AIによる設計書復元には以下のようなメリットがあります。

- コンパイルが通らないCOBOLでも復元可能

- 論理名は変数名・処理内容から自動復元

- ファイル、データベースのI/O(Input/Output)情報などの外部設計を復元

- モダン言語や自然言語による記述スタイルに変換

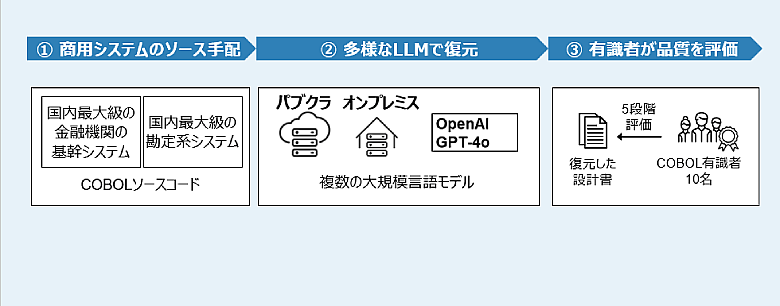

NTT DATAは、国内最大級の勘定系商用システムに対して、生成AIを活用した革新的な取り組みを展開しています。COBOLで構築されたレガシーシステムにおいて、設計書が欠落・散逸しているケースが多く、開発者が仕様を把握できずに構造理解が困難となっていました。

この課題に対し、NTT DATAはパブリッククラウド、オンプレミス環境の両方で複数の大規模言語モデル(LLM)を駆使して、COBOLソースコードから設計書を自動復元する技術を確立しました。復元された設計書は、COBOLの有識者によってモデルごとに精度評価され、さらに生成AI自身による評価も導入することで、復元精度の向上と品質保証を両立しています。

この取り組みは、単なる技術検証にとどまらず、2000年代初期に構築されたレガシーシステムの刷新を加速させる実践的な事例として注目されています。設計書の復元により、外部仕様の把握や上流工程での自然言語による補完が可能となり、関係者間の共通認識形成を支援しています。さらに、設計書項目の分割やプロンプト構造化など、LLM活用の高度化に向けた研究開発も進行中です。

このように、NTT DATAは生成AIを活用して、勘定系システムの品質・工期・生産性を最適化する新たな開発プロセスを構築し、業界の技術革新を牽引しています。

図3:生成AIによる設計書復元の取り組み

開発工程 ~生成AIの活用で品質や工期を最適化~

開発工程では、すでにプログラムコードの生成をはじめ、設計書の作成およびレビュー、品質保証、影響力調査など、生成AIを活用して生産性を向上させる取り組みが活況になっています。

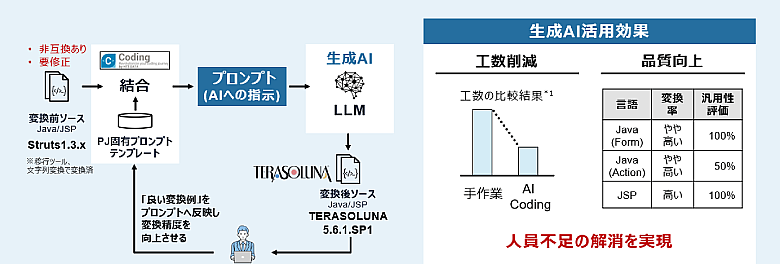

ここで、2000年初期に作られたレガシーシステムへの生成AI活用事例を紹介します。

ある開発現場では、新機能と従来コードが混在する状況が続き、開発工数の増加と人員不足という深刻な課題に直面していました。特に、JavaのWebアプリケーションフレームワークであるStrutsから、よりモダンで効率的なSpringへの移行が求められていたものの、手作業による変換には多大な時間と労力が必要でした。

この課題に対し、NTT DATAは独自のコード生成・変換アセット「Coding by NTT DATA」(※3)を活用。PoC(概念実証)を繰り返しながら変換精度を高め、StrutsからSpringへのコード変換を自動化することで、大幅な工数削減を実現しました。

図4:製造工程における生成AI活用:学情システムの事例

また、テスト工程についても生成AIの活用が進んでいます。テスト項目やシナリオ、テストデータの作成を生成AIが代替することで、人手不足を補完できます。

カスタムコードの作成方法を一新し、レガシーアプリケーションをモダナイズする先進的なプラットフォーム。AIベースの内部ツールを活用した高速コーディングサービスを提供し、ソフトウェア開発からメンテナンスにいたる一連のプロセス、またレガシー資産のモダナイゼーション、クラウドへの移行などを自動化する。さらに、お客さまのソフトウェア開発プロセスを効率化し、アプリケーションから得られる価値を最大化する。

さいごに

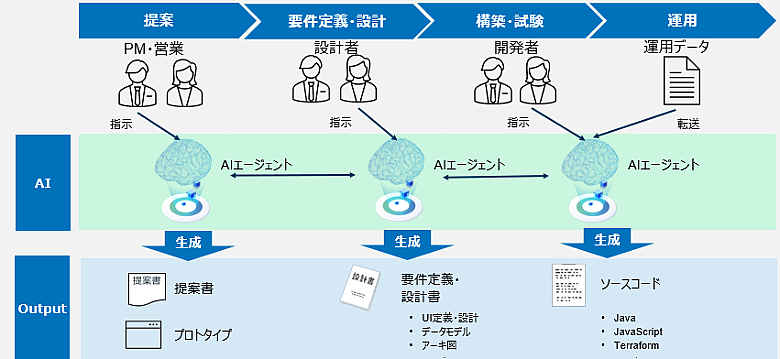

システム開発への生成AI活用は非常に活況ですが、現時点では開発プロセスを効率化・高度化するツールとしての利用が中心です。今後生成AI技術がさらに進化すれば、開発のあり方そのものに大きな変化がもたらされるでしょう。その一つが、AIエージェントによるモダナイゼーションの実現です。以下に、近未来のAIエージェントによる開発スタイルのイメージを示します。

図5:従来の開発工程を根底から覆すAI Native開発の時代へ

各工程の担当者とAIエージェントが協働し、設計書やコーディング、テスト項目などを作成・実行します。この未来が実現すれば、開発者はより創造的なタスクに専念できるようになるでしょう。

生成AIがシステム開発のあり方を大きく変えていく中、経営者もモダナイゼーションを自分ごととして捉え、最新の情報を入手していく姿勢が重要です。特にレガシーシステムのモダナイゼーションは、大規模かつ長期間にわたるプロジェクトになるケースが多くあります。来るべきAIエージェント時代に備え、計画的な準備を始めることが、モダナイゼーション成功への第一歩となるでしょう。

※本記事は、2025年5月21日に開催された「日経デジタルフォーラム」での講演をもとに構成しています。

生成AI(Generative AI)についてはこちら:

https://www.nttdata.com/jp/ja/services/generative-ai/

あわせて読みたい: